- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- 世界のEndingWatch

- 基本料金表

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年8月

- 2019年9月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- 2021年8月

- 2021年9月

- 2021年10月

- 2021年11月

- 2021年12月

- 新規ページ

- お問い合わせ

- 新規ページ

- --

- 新規ページ

中年期以降の同窓会幹事の心のゆらぎ

4月の同窓会まで1ヶ月を切り、ほぼ連絡が行きわたったようなので、手伝ってくれてる二人にメールを送って情報をとりまとめる。

直前まで出欠変更は可能だけど、とりあえず人数を店に知らせておく必要があるので。

この仕事、20代の頃は単なる飲み会の連絡係・会計係に過ぎなかったのだが、齢を経ると様相が変わる。

飛び級で早々に人生を卒業してしまったのも二人ほどいる。

それぞれの生活環境などわからないし、家族のこと・仕事のこと・お金のこと・健康のこと、ぞれいろいろ問題抱えているだろうし、長く生きているといろんなことが起こる。

40年前と寸分たがわぬキャラ丸出しのメールが来て笑っちゃうこともあれば、できれば聞きたくなかったこと(相手も話したくなかったこと)を聞くことにもなる。

名簿を見ながら、だれだれ出席、だれだれ欠席と、漢字4~5文字の本名を書いていると、これ誰だっけ?と認識できなくなるケースもチラホラ出てくる。

特に女子は名字が変わっていることが多いので、なおのこと。

そこでそれぞれ当時の愛称・通称・あだ名などで書き換えてみると、たちまち顔が思い浮かび、声が聞こえてきて、キャラクターが立ち上がる。

身振り。口振り・服装・背景・いろんなシチュエーションまで再現できたりする。

そうやって名前を書き出すと、今回は欠席でも次回また声を掛けようという気になる。

でも連絡先がわからない・つながらないのもいる。

また、もう連絡なんかいらないと思っているのもいるだろう。

しかたないことだけど、幹事なんかやっていると、ここまできちゃうと、そういう人たちとはもう完全に切れちゃうだろうなと思う。

切っちゃう権限が自分にあるのかなとも考える。

もしかしたら以前は同窓会なんてどうでもいいと思っていたけど、今になってみると行ってみたいな、連絡があればなぁ、声掛からないかなぁ・・・と待っていることだってあるかも知れない。

「あいつがお願いって声掛けてきたから、しかたないので来てやったよ」

――今ならそういうやつがいてもOKと笑えるだろうなぁ。

こんなよけいなこと考えずに、クールに事務的にさっさと進めればいいのに、なんかいろいろ引っ掛かっちゃうんだよなぁ。

テープ起こしの日々

取材が続いたので、今週はテープ起こしと原稿書きの日々。

きょうは先日の里山農業プロジェクトの野田君の音声を起こしました。

録音を聞いてみて、やっと彼のヴィジョンが理解できる。

思った以上に深く、広がりがある。

これを一旦メモ帳に書き記して、その後、あっちこっち編集したのにプラス、合間合間に自分の文章を書き入れていく、というのが取材をした記事のオーソドックス(僕にとっては、ということだけど)な書き方です。

テープ起こし(機器はICレコーダーですが)は面倒な作業で時間もかかるし、重労働ですが、手ごわい内容は、これをやらないとどうにも頭にすんなり入ってきません。

テープ起こしをアウトソーシングすればラクに早くできるのだろうけど、そんな経済的余裕などないし、それにそう横着しちゃうと、なんだか寂しい気持ちになる。

頭の回転が鈍いので、何度も反芻しないとよくわからないんだよね。

この後もまだいろいろ溜っているので、どんどんやらねば。

間もなく3月も終わり。

こうしているとあっという間にゴールデンウィークになってしまいそうです。

鎌倉新書と新連載企画の話

月に一度、鎌倉新書の打ち合わせで日本橋・八重洲方面に出向きます。

鎌倉新書というのは葬儀供養業界のWebや雑誌を作っている会社。

以前は仏教書を出版していたのですが、現会長が社長になった20年ほど前から、機械化とかITテクノロジーとか、非人間的なイメージを嫌うこの業界において、いち早くインターネットでの情報発信にシフトしました。

「いい葬儀」という、消費者と葬儀社とを仲介するポータルサイトを開設したところ、業界内では当初、白い目で見られ、あの会社は代替わりしてダメになったと言われたらしいのですが、そこは時代の趨勢であれよあれよという間に市場に浸透。

特に僕が本格的に関わり出した2年半ほど前から株はうなぎのぼりで、一昨年末にこの八重洲の一等地に引っ越したと思ったら、それから1年も経たないうちに東証一部上場を果たしました。

とは言え、利益分はいろいろ始めた新事業のほうに回っているようで、外部ライターである僕のギャラが上がるわけではありません。

正直、割に合わんなーと思うことが多いのですが、興味のある分野だし、ある意味、高齢化・多死化代社会に関する最先端情報(テクノロジーなどではなく、社会心理的流れとしての情報)にも触れられるので、引き続き、業界誌の月刊仏事で記事を書き、時々Webの方もやっています。

その月刊仏事から新しい連載企画をやりたいけど何かない?と言われたので、以前、このブログで書き散らしたネタを思い出し、「世界の葬儀供養・終活・高齢者福祉」なんてどうですか?と提案したら、じゃあぜひ、とあっさり通って取り組むことに。

国内の出張費も出ないのに「海外出張費出ますか?」なんて聞くこともできず、ネット頼りの仕事になるのは必至。

でもイラストを描いてくれる人もいるらしいので、伝統文化と最新事情をごった煮にして分析を交えた読物風の話にしようと思っています。

ごく個人的なことでもいいので、情報あったらお知らせくださいな。

野生の本能の逆流に葛藤する都会暮らしのネコ

散歩がてらサクラを見に近所の大宮八幡宮に行くとネコ発見。

例によってナンパを試みたが、例によってシカトされた。

彼女には事情があった。

上の方でガサゴソ音がするので見ると、キジバトがいる。

落ち葉の中をつついて虫をほじくり出して食べているらしい。

ネコは野生の本能が刺激され、ねらっているのか?

でも、その割にはハトに対して集中力が欠けている。

自分の中でウズウズモゾモゾ本能がうずくのを気持ち悪がっているように見える。

サクラ色の首輪をつけているので、どこかの飼いネコだろう。

家に帰ればいつもの安全安心、おいしく食べやすく栄養バランスもとれてるキャットフードが待っている。

なのになんで鳥なんか狩らなきゃならんのか、

だいいち、あたしが口の周りを血だらけにして鳥やらネズミやら持って来たら、飼い主さんが卒倒しちゃう。

でも狩ったら脳からアドレナリンがドバっと出て気持ちよくなりそうだ。

ああ、でも、そんなのダメダメ・・・と、ひどく葛藤しているように見える。

飼いネコでも本能のままに生きているやつもいれば、鶏のササミや魚の切り身をあげても見向きもしないやつもいる。

イヌもそうだけど、多くの飼い主はペットに一生自分のかわいい子供であってほしいと願う。

人間じゃないんだから、大人になんかなってほしくない。

恋もしてほしくないから去勢や避妊手術を施す。

生物学的なことはよくわからないけど、そうするとホルモンもあまり分泌しなくなるだろうから、ペット動物は「子供化」して野生の本能は眠ったままになるのだろう。

一生人のそばにいて、一生キャットフードを食べて、一生本能なんぞに煩わされることなく、平和に暮らせるのがサイコーだと思っているネコもいるはずだ。

人間と一緒に都市生活をしていくにはそのほうが幸せなんだろう。

けれどもイヌと違って、ネコは本能に目覚めても人間に危害を及ぼす可能性は限りなく低い。なので「最も身近な野生」を感じさせてほしいという、人間の勝手な期待を背負わされた存在でもある。

おそらくネズミや鳥を狩ってくる飼いネコは、飼い主のそうした潜在的な希望を感じとって、本能のうずきに素直に従うのだ。

ただ、そうじゃない彼女のようなネコもいて、せっかくのんびり暮らせているのに、野生時代の先祖の血の逆流に悩まされることもあるんじゃないかと思う。

こんど道端で会ったネコに、そこんとこつっこんでインタビューしてみようと思うけど、答えてくれるかニャ~。

東京唯一のブランド和牛・秋川牛と、むかしみらいTOKYO

連荘で農業取材。

26日(月)は秋川渓谷と美しい山並みが望めるあきる野市に出向き、秋川牛とご対面。出荷前・生後30ヵ月の黒毛和牛の体重は800キロ。でかっ。

東京で唯一の肉牛生産牧場・竹内牧場では約200頭の秋川牛を飼育しています。

このあたりは、日本各地の有名なブランド牛の産地に負けず劣らず、水も空気もきれいで豊かな環境なので、牛をはじめ、豚・鶏などを育てるには持ってこいとのこと。

秋川牛は希少価値のある高価なお肉ですが、都内のホテル・レストラン・料理店なので口にするチャンスがあるかも。

一方、武蔵五日市駅にほど近い松村精肉店は、地元で生産されるこの秋川牛の認知度を上げたいと、手軽に味わえる加工品としてレトルトカレーなど製作しています。

オリンピックもあることだし、東京の名産品をアピールしていこうとブランド力UPに奮闘中です。

昨日ご紹介した磯沼牧場+多摩八王子江戸東京野菜研究会でも聞きましたが、これら多摩・八王子地域の環境はこの20年ほどで劇的に改善され、川には清流が戻り、アユなども戻ってきているとか。

今や都心で働く人たちのベッドタウンというイメージから脱却し、豊かな自然が楽しめ、農業も盛んな地域としてのイメージが高まっています。

いつまでも「東京は緑が少ないから云々」なんて、手垢のつきまくったステレオタイプのセリフをほざいていると時代に取り残されますよ。

テクノロジーとパラレルで進行する昔ながらの環境とライフスタイルへの回帰。

「むかしみらい東京」がもう始まっているのかも知れません。

楽しさ・学び・癒し満載の八王子・磯沼牧場

東京にこんな素晴らしい牧場があったのか!

噂には聞いていたけど、なかなかタイミングが合わずに来そびれていた磯沼牧場(磯沼ミルクファーム)に25日・日曜日、初めて来場。

多摩八王子江戸東京野菜研究会とのコラボイベントで、牧場特製のチーズとベーコン、ソーセージ、野菜てんこ盛りのピッツァ作りです。

牧場主・磯沼さん手づくりの溶岩石窯で焼いたピッツァはおいしくてボリューム満点。

ランチの後は乳しぼり体験、牧場ツアー(放牧場もある)、磯沼さん×福島さん(多摩八王子江戸東京野菜研究会代表)の都市農業トークと続き、あえて取材の必要なしというところまで堪能しました。

場所は京王線・山田駅から徒歩10分弱。

新宿から1時間足らずで来れるし、横浜からも近い。

わざわざ北海道などへ行かなくても、たっぷり牧場体験ができます。

それも観光牧場でなく、リアルな生活と結びついている生産牧場で。

環境問題、動物福祉問題への取り組みなど、牧場経営のコンセプトを通じて、さりげにいろいろ勉強でき、新しいライフスタイル、これからの哲学を考えるきっかけにもなると思います。

乳しぼりをはじめ、毎週のように何らかのイベントが開かれ、牛さんをはじめ動物たちに触れあえます。

いつでもオープンなので、ぶらっと覗きに来るだけでもいい。

子供たちには超おすすめ。お年寄りにも楽しい。

ちょっと凹んでいる人、メンタルを病んでいる人も心のケアができるのではないかな。

直売所もあって、おいしいアイスクリームやプリンやヨーグルトも食べられますよ。

興味のある人はホームページやフェイスブックもあるので検索してみてください。

ぼくらはにおいでできている(チワワのハナちゃんに教えてもらったこと)

下の妹が飼っているチワワのハナちゃんとは、たぶん2年ぶりくらいのご対面。

前に会ったのはチビ犬の頃だったけど、ちょっとの間、くんくん嗅ぎ回って「あ、知ってる知ってる」と思ったのか、尻尾をフリフリしてくれた。

抱き上げても安心安心。僕のにおいを憶えていてくれてありがとう。

人間の子どももいろいろ情報を詰め込まれる前は嗅覚がするどい。

一度嗅いだにおいは絶対忘れない。

自分自身のことを考えてみると、視覚や聴覚では憶えていなくても、においというか空気感で憶えていることがいっぱいある。

親はもちろんだけど、周りにいる大人たちはそれぞれ独特のにおいを持っていたような気がする。

におうと言うと何だか臭くて嫌われそうな気がするが、完全ににおいを消し去ると、その人は透明人間になって、見えていても誰にも気づかない存在になる。

忍者やスパイになるならいいかも知れない。

大人になると鼻が利かなくなって、というか、においを感じる脳の部分が鈍くなって、刺激の強いものしかキャッチできなくなるようだ。

なので少しは意識してにおいを嗅ぐ練習をしたほうがいいのかもしれない。

基本はやっぱり食事。

テレビやスマホを見ながらめしを食わないこと。

そして手料理を楽しむこと。

最近はそんなものより出来合いの料理の方がよっぽどうまいと言う人も多いけど、手料理にはその家・その人独自のにおい・風味がついている。

それを知っているのと知らないのとでは随分ちがうんじゃないかな。

自分が自分である基礎とか土台みたいなものは、そういう些細な目に見えないもので出来ているのではないかと思う。

そうだよね、ハナちゃん。

かわいい叔母さん

父も母も昭和ヒトケタ生まれ。貧乏人の子沢山でそれぞれ8人兄弟だ。

ぼくが生まれる前に死んでしまった人を除き、そのきょうだい、および、その伴侶の全部はしっかり顔や言動を憶えている。

僕が子供の頃は行き来が盛んだったので、みんなインプットしている。

しかし、9年前に父が亡くなったのをきっかけに、毎年バタバタと後を追うように亡くなり、大半がいなくなった。

今年もまたひとり、先日、ヨリコ叔母さんが亡くなったと聞いた。

母方は女系家族で8人のうち、7番目までが女で末っ子だけが男。

ヨリコ叔母さんは7番目。つまり7姉妹のいちばん下の妹だ。

幼稚園の時だったと思うが、結婚式に出た記憶がある。

きれいなお嫁さんで、チビだったぼくを可愛がってくれた。

そのチビの目から見ても、なんだかとてもかわいい人だった。

6人も姉がいて、4番目の母(母は双子の妹)とさえ12歳違う。

いちばん上のお姉さんとは16歳以上違うはずだ。

なのでほとんどは姉というよりチーママみたいなものだ。

母もよく子守をしたというし、日替わりでみんなが面倒を見てくれていたようだ。

母の家はお父さん(僕の母方の祖父)が早く亡くなったので、女が協力して貧乏暮らしからぬけ出そうとがんばってきた。

でもヨリコ叔母さんは小さかったので、そうした苦労が身に沁みず、物心ついたのは、お母さんやお姉さんたちのがんばりのおかげで暮らし向きも上がってきた頃だった。

そうした中で一家のアイドルとして可愛がられて育った。

そうした成育歴はくっきり刻まれ、そのせいで彼女は、ほかの姉妹らの下町の母ちゃん風の雰囲気とは違う、お嬢さん風の雰囲気を持っていた。

だから、おとなになってもどことなくかわいいし、ちょっと天然も入っていた。

最後に会ったのは父の葬儀の時。

さすがに外見はそろそろばあちゃんっぽくなっていたが、中身はほとんど変わっておらず、ぼくをつかまえて

「せいちゃん、大きくなったねー」と言った。

50間近の男に向かって大きくなったねーはないもんだけど、そう笑顔で屈託なく声を掛けられるとすごく和んでしまった。

その時の会話が最後の印象として残ることになった。

叔母とはいえ、中学生以降はめったに会うこともなかったので、彼女がどんな人生を送っていたのはわからない。

もちろん少しは苦労もあったと思うけど、べつだんお金持ちではないにせよ旦那さんは真面目で優しくユーモアもある人だったし、特に悪い話も聞かなかった。

嬉しそうに小さい孫娘の面倒を見ていたのも印象的だった。

たぶん美化しているし、これは僕の勝手な想像であり願いだけど、おそらくそれなりに幸せに過ごしてきたのだろう。

不幸な目に遭ったり、理不尽な苦労を強いられたり、他人にあくどく利用されたり、自分の欲に振り回されたり・・・

人生の中のそんな巡りあわせで、人間は簡単に歪んでしまう。

でも、できるだけそうしたものに心を損なわれないで、ヨリコ叔母さんのようにかわいい人にはいくつになっても、ずっと素直にかわいくいてほしいなぁと願ってやまない。

里山を事業化するナチュラルボーン・サトヤマー

今回の名古屋(愛知)ツアーでは、里山の概念を農業と組み合わせ、インターネットを利用して事業化するプロジェクトを掲げる人を取材しました。

彼は2002年生まれ。16歳の高校生。

田園地帯で植物や昆虫に親しみ、かたやインターネットに親しみながら育った彼は、資本主義発展拡大病の時代に育ったぼくたちの世代とはまったく違うセンスを生まれながらに持っているようです。

「里山」という概念が今、世の中に浸透しつつあります。

里山はごく簡単に言うと、自然環境と人間の生活圏の交流地帯。そのベストバランスを保つ、あるいは破壊したものを再生するという考え方を表現する言葉でもあります。

人間が生活できなくてはならないので、当然そこには経済活動も含まれるし、伝統工芸・伝統芸能といった文化芸術や民俗学系の学問も含まれるのではないかと思います。

「人間が手を入れた自然」と言い換えることもできるでしょう。

また、それらを包括する懐かしいとか、愛おしいとかいった心象風景もその概念の中に入ってくるでしょう。

人間のあり方・生き方を問い直す哲学も含まれているのかも知れません。

日本独自のものかと思っていたら、他国にも通用し、国際的にも理解が進んでいる概念で、よく言われる「持続可能」な社会にSATOYAMAは不可欠とされているようです。

そういう意味では、過去200年、世界を席巻し、地球を支配してきた工業化・資本主義化の流れに対するカウンターとも言えます。

高校生の彼には野外でのインタビューを考えていましたが、あいにくの雨のためはやむを得ず、岡崎市内の「コメダ珈琲店」で敢行。コーヒーと、コメダ名物「シロノワール」を食べながらの取材になりました。

彼は子供のころから自由研究などを通じて里山について学び、中学生のころから戦略的にプロジェクト化を画策。近所の農家の人たちなどはもとより、自分で電話やメールで東大・京大などの教授・学者に頼み込み、取材に出かけたといいます。

現在はいわばサークル的なノリで同級生やネット上の仲間が集まり、大人の支援者もいますが、まだ実務のできるスタッフがいない状況。

コンセプトは決まっているので、まずネットを通じての「ブランド化」に力を注いでいきたいとのことでした。

僕としてはこうしたことを本気で考え、事業化に取り組んでいる若僧がいるというだけで十分心を動かされました。

彼のことは来月、「マイナビ農業」でUPしますが、興味のある方は「里山農業プロジェクト」で検索してみてください。

名古屋コーチンをめぐる冒険:ふしぎ・まったり小牧編

「こんなやわらきゃー、水っぽい鶏はいかんわ。むかしのかしわはまっと歯ごたえがあってうまかったでよー」

こんな軟らかい、水っぽい鶏はダメだ。昔のかしわ(鶏肉)はもっと歯ごたえがあっておいしかった、という声を受けて、一時期、市場から消滅した名古屋コーチンが、日本を代表する地鶏として見事復活を果たした物語を探るべく、今回は「マイナビ農業」で名古屋取材を敢行しました。

市内にある「名古屋コーチン協会」で話を聞いた後、名古屋コーチン発祥の地である小牧市へ。

明治の初め、この地に養鶏場を開いた元士族の海部兄弟が、地元の鶏と、中国(当時、清)から輸入したコーチンという鶏を掛け合わせてできたのが名古屋コーチンです。

「だもんだで、まっとそのことを宣伝せんといかんわ。日本が誇れる名物だでよう」

ということで昨年(2017年)、名鉄・小牧駅前にはコケー!と、おしどり夫婦(?)の名古屋コーチンのモニュメントが立ったと聞き、駅について改札を出たところ、出口が左右に分かれている。

どっちだろう? と迷ったとき、すぐ目の前で駅員さんが掲示板を直す作業をしているので、尋ねてみました。

「あのー、名古屋コーチンの像はどっちの出口にあるんでしょうか?」

駅員さん、けだるそうに振り向き、ぼくの顔を一瞥。さらに一呼吸おいて

「左の階段を下りてって、右に曲がってずっとまっすぐ行ったところに市の出張所がありますで、そこで聞いてちょーだゃー。それはうちの管轄でないもんで」

?????

駅前って聞いたけど、そんな分かりづらいところにあるのかなぁ・・・と思いつつ、左の階段を降りると、なんと、その目の前にコーチン像があるではないか。

?????

まさかあの駅員さんはこれを知らなかったのだろうか?

それとも上司に、責任問題が発生するから、鉄道のこと以外は聞かれても答えるなと言われていたのだろうか?

それとも奥さんと何かあったとか家庭の悩みでも抱えているからなのか?

あるいはたんに鶏が嫌いで、コーチンお話なんかのしたくなかったのか?

たくさんの疑問に駆られながらも、前に進まなくてはなりません。

海部養鶏場(跡地)にはどういけばいいのか。

ちょうど目の前に観光案内所があったので入ってみました。

平日ということもあってお客は皆無。

ぱっと見た目、アラサーぐらいの女の子がひとりで机に向かって、わりとのんびりした感じで書類の整理みたいなことをやっています。

そいえば時刻はちょうどランチタイムでした。

「あのー、海部養鶏場跡地に行きたいんです」

「え、何です?」

「海部養鶏場です。カイフ兄弟。名古屋コーチンの」

「あ、ああ、ああ、名古屋コーチンのね」

「たしか池ノ内というところなんですが・・。歩きじゃちょっと無理ですよね」

「ええと。そうだと思います。ちょっとお待ちくださいねー」

と、アラサーの女性はあちこち地図やらパンフやらをひっくり返し始めました。

市の観光スポットの一つに加えられたらしいと聞いていたので、即座に答えが返ってくるものと想定していた僕は思わぬ展開にちょっとびっくり。

その女の子は一人じゃだめだと思ったのか、奥に入っておじさんを引っ張り出してきて、ふたりでああだこうだと大騒ぎで調べ始めたのです。

お昼の平和でゆったりとした時間を邪魔してしまったようで申し訳ないなと恐縮しつつ、実はなんか面白いなと思いつつ待っていたら、もう一人、お昼を早めに済ませて戻ってきたおにいちゃんが加わって3人で合同会議。

それで出てきた結論が「タクシーで行ったら?」というもの。

べつにタクシーを使うお金がないわけじゃないけど、アポがあるわけじゃなし、急いでいるわけじゃないし、第一ここまで大騒ぎしたのに、それなら最初からタクシーに乗ってるよ、バスとかないんですか? 地元の人といっしょにバスに乗ると楽しいいんですよと言うと、バスルートと時刻表を調べて、やっと案内が完了しました。

この間、約20分。効率主義、生産性アップが叫ばれる世の中で、このまったり感はどうだ。急いでいたら頭にきてたかもしれないけど、旅というのはこうやって余裕を持って楽しむものだ、と改めて教えてもらった気がしました。

考えさせられる不思議な駅員さんといい、まったりした観光案内所といい、皮肉でなく、おかげで楽しい旅になりました。小牧の皆さん、ありがとう。

リバーズ・エッジ:トラウマになった漫画を映画で観る

●リバーズ・エッジ:トラウマになった漫画を映画で観る

岡崎京子の漫画「リバーズ・エッジ」は僕のトラウマになっている。

この漫画に出会った1990年代前半、僕はとっくに30を超えていた。

心のコアの部分を防御するシールドもしっかり出来上がっていたのにも関わらず、ティーンエイジャーを描いたこの漫画は、シールドに穴をあけて肌に食い込んできた。

先日書いた大友克洋の「AKIRA」が世紀末時代の象徴なら、「リバーズ・エッジ」は、その the Day Afte rの象徴だ。

リバーズ・エッジ(川の淵)は流れの淀みであり、尋常ではない閉塞感・荒涼感・空虚感に包まれた繁栄の廃墟だった。

子供たちの残酷で不気味で鬱々としたストーリーと、ポップでシンプルな絵柄との組み合わせが劇的な効果を生み出し、ページをめくるごとにますます深くめり込んでくる。

自分自身は仕事も順調で結婚もした頃。

こんな胸が悪くなるようなものにそうそう関わり合っていられないと2~3度読んで古本屋に売ってしまった。

けれども衝撃から受けた傷は深く心臓まで届いていた。

映画化されたことは全然知らなかったのだが、先週、渋谷の公園通りを歩いていて、偶然、映画館の前の、二階堂ふみと吉沢亮の2ショットのポスターに出会ってしまった。ふみちゃんに「観ろ」と言われているようだった。

原作に惚れた彼女自ら行定勲監督に頼んで映画化が実現したらしい。

映画は原作をリスペクトし、ほぼ忠実に再現している。

その姿勢も良いが、何よりもこの漫画が発表された四半世紀前は、まだこの世に生まれてもいなっかった俳優たちが、すごくみずみずしくて良かった。

暴力でしか自己表現できない観音崎くん、

セックスの相手としてしか自分の価値が認められないルミちゃん、

食って食ってゲロ吐きまくりモデルとして活躍するこずえちゃん、

嫉妬に狂って放火・焼身自殺を図るカンナちゃん、

河原の死体を僕の宝物だと言う山田くん、

そしてそれらを全部受け止める主人公のハルナちゃん。

みんなその歪み具合をすごくリアルに演じ、存在感を放っている。

最近の若い俳優さんは、漫画のキャラクターを演じることに長けているようだ。

原作にない要素としては、この6人の登場人物のインタビューが随所に差しはさまれる。

この演出もそれぞれのプロフィールと物語のテーマをより鮮明にしていてよかった。

でも映画を観たからといって、何かカタルシスがあるわけでも、もちろん何か答が受け取れるわけではない。

四半世紀経っても、僕たちはまだ河原の藪の中を歩いている。

そして二階堂ふみが言うように、このリバーズ・エッジの感覚は彼女らの世代――僕たちの子どもの世代もシェアできるものになっている。

そのうち僕は疲れ果ててこのリバーズ・エッジで倒れ、そのまま死体となって転がって、あとからやってきた子供たちに

「おれは死んでいるけど、おまえたちは確かに生きている」と勇気づけたりするのかもしれない。

そんなことを夢想させるトラウマ。やっぱり死ぬまで残りそうだ。

ひるねして夢の記憶を情報発信

齢を取ってくると昼寝が楽しみの一つになります。

以前は時間がもったいないなぁと思っていましたが、たとえ僅かな時間でも体を横にして休むと、もう調子が段違い平行棒。

その後の仕事の効率、クオリティを考えたら寝るに限る、休むに限る。

しかし、会社のオフィスではなかなかこうはいかないでしょう。

こういう時は自宅でやっているフリーランスで本当によかった~と思います。

ただちょっと困るのが夢を見ちゃったとき。

いや、夢を見るのはこれまた楽しいのですが、その夢の記憶が現実のものとごっちゃになることがあるのです。

この間、通っていた学校を探そうと現地に行ってみると、迷宮に迷い込んだように、いくら歩き回っても見つからない。

それで思い出したのが「移転した」という情報を耳にしたこと。

それで、ああ、移転したんだっけと思い込んでしまったのです。

ところが、あとでネットで調べてみると、改装はしているものの、ちゃんと同じ住所に存在しているではないか!

確かに聞いていた移転情報。あれはいったい・・・

と考えてみると、それはいつかの夢の記憶だったのです。

あちゃ~、いよいよボケが始まったぁ。

夢と現実がひとつながりになった次元へ、とうとう足を踏み入れてしまったのかも知れません。

でもまぁいいや、気持ちよく昼寝できれば。

というわけで、今後、僕の発信する情報が現実の出来事なのか、夢の中の記憶なのかは、読んでいるあなたの判断におまかせします。

ではお休みなさい。ZZZ。

永遠の現物支給

きょうは確定申告の最終日でしたが、先週会ったお友だちの会計士さんは締切間近でストレス満載の様子でした。

その彼がぼそっとつぶやいたセリフが

「現物支給でも、永遠に続けばいいんだけど」

え、まさか現物支給の報酬で会計を?

そういえば、半年前に会った時は、つぶれそうな食品会社の経理を請負っているとか言ってたけど・・・。

追及するのはやめときましたが、「永遠の現物支給」という言葉が頭に残ったので、それについて考えてみました。

何でもお金の世の中で、ちょっとした贈り物も、冠婚葬祭の引き出物も、現金・カード・商品券などが喜ばれます。

そうした風潮の中で現物支給――それも1回2回こっきりじゃなくて、毎月ずーっと支給が続くとしたら、何がもらえたら嬉しいだろうと考えると・・・

やっぱり食べ物ですね。

会計士さん、食品会社でよかった。

なに、よくない?

缶詰、レトルト、乾物、冷凍食品・・・

そんなもの1か月分もらうと嵩張るし、置き場所に苦労する。

それに毎日食べたくない。

かといって生鮮食品は日持ちしないし・・・

と考えていくと、ベストはお米だ!

お米なら毎日食べられるい、真夏でも1カ月くらいなら保存も問題なし。

うちはひと月10キロ食べるけど、それくらいなら置き場所にも困らない。

ついこの間、イベントの仕事「五つ星お米マイスターのおいしいお米講座」でお米の食べ比べをやったけど、毎月ちがう品種のお米を支給してもらえれば、いろんなのが試食出来て、ますます楽しい。

――と話すと、そこは会計士さん、チャチャっと数字に置き換えて、

「1カ月10キロ、平均5000円として1年で6万円。10年で60万円。17年しないと100万円超えませんよ。安すぎる~。お金でもらわなきゃだめだ~」

なるほど。お金にすると確かに安い。

でもね、お金がなくても、死ぬまでごはんだけは間違いなく食べられるという安心感は何物にも代えがたいのではないでしょうか。

1カ月のギャラ・給料が5000円と考えると、わびしくみじめになるけど、今月も10キロのお米がいただけると考えると、なんだか豊かな気持ちになってくる。

ましてやそれが永遠に続くとなると、穏やかな晴天が心の中に広がってくる。

うんこれなら悪くないぞ、永遠の現物支給。

農家さんとか、お米屋さんとか、JAさんとかの仕事なら、そんな契約を結んでもOKかも。

会計士さんは嫌だというけど、あなたならどうですか?

現実世界が「AKIRA」の近未来世界を追い越すとき

渋谷パルコの建て替え工事現場の囲いに大友克洋のマンガ「AKIRA」が描かれている。

この大きさだとすごい迫力。そして、内側の解体されたビルの風景が、「AKIRA」の世界観と符合して、リアルで巨大なアートになっている。

人通りの多い公園通りだけにアピール度は抜群だ。

最近あまり渋谷に行かないので知らなかったけど、このアートワークが搭乗したのはすでに昨年(2017年)5月半ばのこと。ネットでいろいろ話題になっていたらしい。

というのも「AKIRA」の舞台は2019年の「ネオ東京」。翌2020年にはそのものずばり「東京オリンピック」が開催される予定・・・という設定。

その中で抑圧された若者たちをい中心に超能力バトルが繰り広げられ、ネオ東京が崩壊していくというストーリー展開なのだ。

というわけで「AKIRA」をパネルにしたパルコはオリンピック開催に異議を申し立てているのではないかという憶測が飛び交ったが、当のパルコ側は、さすがにそれは否定したという。

僕が思うに、おそらく渋谷の街の再生劇のメタファーとして、かのマンガを用いたのだろう。それも「西武・パルコの渋谷」の。

「AKIRA」が連載され、映画化され、一種の社会現象にまでなったのは1980年代のバブル上り坂の頃で、パルコの黄金時代、西武・セゾングループカルチャーの最盛期とぴったり重なる。

一時は東急グループと渋谷の覇権を二分していた西武・セゾンにとって、昨今の東急の圧倒的な大改造計画に一矢でも報いたいという思いで、「AKIRA」を持ち出してきたのではないかと思われる。

あの頃は経済の繁栄と裏腹に「近未来」「世紀末」という言葉が跳梁跋扈した。

「AKIRA」はその象徴と言える作品だった。

この繁栄・この豊かさはインチキなのではないか、まがいものではないのか。

そんな違和感が当時の若者たちの心の中にトゲのように突き刺さっていた。

そんな違和感によって支えられ、膨れ上がった「AKIRA」のような作品世界が、好景気で沸き返る、どこかうそくさい日常世界とのバランスを取っていたのかも知れない。

その状況は終わったわけでなく、実はもう30年以上も続いている。

だからなのか、現代の渋谷に「AKIRA」が出現することに時代遅れ感どころか、ベストマッチ感さえ感じてしまう。

「世紀末」が過ぎても、東京の街は崩壊していない。

終わりのない日常がダラダラと続き、僕たちはズルズルと前の時代の太い尻尾を引きずりながら、時には波に呑まれて漂流しながら前に進もうとしている。

もうすぐ現実世界が「AKIRA」の近未来世界を追い越していく。

秋田からきりたんぽ鍋セット到着

今日は何の予告もなく、クール宅急便で「きりたんぽ鍋セット」が送られてきてびっくり。

仕事をいただいている秋田の方からサプライズの贈り物です。

これまでメールでしかやりとりしていなかったんだけど、そういえばこの間、住所を聞かれたので、紙にした資料を送ってくるのかなと思ってたら・・・どうもごちそうさまです。

ちょうど今夜は家族が揃っていたので、早速いただきました。

肉も野菜も一式入っていて比内地鶏のスープ付き。あったまりました。

秋田県は、かなり昔に大潟村(かつての大干拓地・八郎潟にある村)の干拓資料館の仕事をやりましたが、それ以来の仕事。

来週は名古屋コーチンの取材で名古屋に行きますが、いずれ比内地鶏も取材したいです。

五つ星お米マイスター・小池理雄のおいしいお米講座:絶品ごはんの食べくらべ

10日(土)・11日(日)の二日間、渋谷のNHKの敷地で「にっぽんの食・ふるさとの食」のイベント開催。JA全中ブースで「五つ星お米マイスター・小池理雄のおいしいお米講座:絶品ごはんの食べくらべ」をやり、台本と演出を担当しました。

原宿の米屋・小池さんの作った「お米の通知表」を参考に、岩手・宮城・福島・福岡、各地産の4種類のブランド米を食べ比べ、その品種を当てる、クイズ形式のワークショップです。

五つ星お米マイスターとしてメディアから引っ張りだこ、講師としても大活躍の小池さんですが、この二日間の受講生(1ステージにつき35人ほど)は、ぜひ「参加したくて来ているというよりも、ここに一休みに来たり、冷やかしに来たり、ただ単にごはんが食べられるからという理由で入ってきたた一般大衆。ぶっちゃけ、まじめにお米のことが知りたいと思っている人は1割、2割しかいません。講師にとっては最も手ごわい相手です。

二日間で4ステージにありましたが、1日目の参加者の反応を見て、その夜、台本を書き直し、2日目は大きく違う構成でやってみました。

ちなみに30分の台本のセリフ部分はほとんどMC(司会)用で、それに応じながら小池さんが自由にトークを展開していくというつくりです。

イベントはまさしく生ものなので、その時の参加者の発するSomethingによって1回目も2回目も3回目も4回目も、まったく違ったステージになります。

これが正解、これが完成という形はなく、きっちりできたのに反響が薄い場合もあれば、グダグダになっても大ウケという場合もあります。

もちろんグダグダでいいというわけにはいきませんが、面白いものです。

それにしても、その場に応じて自由自在にセリフを変えられる小池さんのお米ボキャブラリー宇宙は素晴らしい。

ますますこなれて星雲のように年々膨らんでいます。

天国への階段の上まで冒険

おなじみ階段シリーズ。

うちは1階が「野の花鍼灸院」という鍼灸院になっています。

カミさんが小児鍼のエキスパートなので、女性と子供を診ています。

で、毎日、いろんな子供が来るのだけど、玄関を入ってすぐある階段にどうしても目が行ってしまう。

特に好奇心旺盛で冒険好きの幼児には、たまらない魅力なのでしょう。

もちろん進入禁止で、連れてきたお母さんは「怖いおじさんがいるのよ」なんて脅すのだけど、ある年齢を過ぎると、そんな脅し文句などヘのカッパになる。

好奇心が抑えられず、のこのこ上ってくる子もいるのです。

今日来た4歳児のショウちゃんもその一人で、お母さんとカミさんの制止を振り切り、階段を登り切ってパソコンやってた僕の背中に話しかけてきたので、ニヤッと笑って振り返ったら、むこもニコッ。 下からは「ショウちゃん!降りてきなさい」と呼ぶ声が。

なので、ぺちっとハイタッチをしたら満足したように引き上げていきました。

本日の冒険、おわり。

あとから聞いたら、怖いおじさんなんていないよ~。やさしいおじさんだよ~って言っていたようだ。

うーん、これに味をしめてまた上がって来るかも。

今度はオバケのお面でもつけてふり返ってやろうか。

でも、あんまり怖がらせ過ぎてもなぁ~。

好奇心・冒険心は子供の宝物ですから。

侵入されてもいいように、ちょっとは二階をちゃんと片付けて掃除しておかないとね。

ミケランジェロ的冒険:誰もが自分の中に人生でしたいこと・すべきことを持っている

ミケランジェロは石の中にダビデの像を見出し、解放したと言われています。

そのダビデ象という「ヴィジョン」は最初から彼の中に存在していた。

そして石と向き合うことでそれを見ることが出来た。

芸術家として自分が何をするべきか分かった。あとは手を動かすだけ。

これは芸術家に限らず、誰にでも起こりうることなのだと思います。

誰もが自分が人生の中でしたいこと・すべきことはちゃんと持っていて、本能的に認知している。それは人生のいたるところで、日常生活のあちこちで顔をのぞかせる。

けれども僕らはそれを取るに足らないこと、おかしなエゴが作り出す妄想だとして処理してしまう。

この忙しいのに、そんなことに関わっているヒマはない、と。

だから何となく分かっているのにそれははっきり見えない。

そして見えたとしてもそれを実行しようとはしない。

なぜならほとんどの場合、それは社会的必要性が認められない、人々が求めていることに応えられない、早い話、そんなことをしたって「食えない」。

そういう事情があるからでしょう。

なので、ますますその内在するものを見ようとしない。

見るのを怖れ、目をそらしてしまうし、もちろんやろうとしない。

その結果、不満だらけの人生が世の中に蔓延することになります。

これはきっと人生の途上で、立ち止まって考えてみるべき課題なのだと思います。

ミケランジェロのダビデのように、芸術家じゃなくてもあなたにはあなたが創るべきもの、やるべきことがある。

そう静かに思いを巡らせると、「あれがそうだ」と人生のどこかで見たサインを再発見できるかも知れない。

深い海の底から、ぽっかりと浮かび上がってくるかも知れない。

あなたの中に何があるのか、することは何か、まず見つけ出す冒険。

そして、それをやり始める冒険。

星のおじい様と孤独なエイリアン

その少女は一人暮らしの老人と友達になった。

老人は近隣から奇異な目で見られている。

彼は特殊な能力を持っており、それで人助けをしたりもするのだが、普通の人たちにはそれが気味悪く映る。

だから少女にも、あの老人の家へ行くな、近寄るなと言う。

両親にとってもそれは家族の一大事と受け取られていた。

少女はなぜその老人にひかれるのか?

老人の語る宇宙の話、昔の話、妄想のような話が好きなのだ。

彼女は老人がじつは宇宙人で、永年地球で過ごし、近いうちに故郷の星へ帰ろうとしているのではないかと思っている。

老人には少女以外にもう一人だけ訪ねてくる人がいる。

それは彼の身元保証人だ。

老人はちゃんとお金を払ってその会社と契約し、自分の死後の後始末をつけてくれるよう段取りしている。

彼は宇宙人なんかではない、まっとうな人生を歩んで齢を取り、社会人として最期まで人に迷惑をかけずに人生を終えようと考えている、普通のおじいさんなのだ。

そうした現実を知っても、少女は彼がやっぱり本当は宇宙人なのではないかと疑念をぬぐえない。

彼女はしだいに何とか老人の秘密を探りたいと考えるようになる。

しかし、そんな彼女の行動を心配した両親は、それ以上、老人に近づくことを許さず、彼女を学習塾のトレーニング合宿に送り込んでしまう。

数日を経て帰ってきた少女は両親の目を盗み、再び老人に会いに行くが、彼は呼び鈴を押しても出てこない。と同時に何か気になる匂いがする。

彼女は身元保証人を電話で呼び、家の中に入る。

そこには布団の中で孤独死した老人の遺体が横たわっていた。

少女には老人が物理的に死んだことは分かったが、地球から消滅したとは映らない。

彼女は遺体を運ぶ人たちが到着するまでの間、その老人――「星のおじい様」の時間軸に入り込み、孤独なエイリアンとして、奇妙な冒険に出掛ける。

孤独な老人は本当に可哀そうな存在か?

一人暮らしの高齢者というと、最近はすぐに「孤独死」が連想され、何やらくら~いイメージがつきまとう。

そうでなければ、家族がなく、身寄りがなく、孤独で可哀そうとか、同情される。

いずれにしてもネガティブなイメージであることに変わりない。

でも本当にそうなのだろうか?

彼らはけっこう孤独を楽しんでいるのではないか。

本当にいっしょにいたいと思う家族ならいいけど、ただ同じ屋根の下にいるだけ、同じ空気を吸っているだけの家族なんて鬱陶しいと思ったりしていないのだろうか?

血が繋がっていたって形だけの家族はいっぱいいる。

財産などをあてにしてすり寄ってくる家族や親族なんかに、あれこれ気を遣ってもらったって不愉快なだけ。

メディアの「家族は素晴らしい」「家族がいないと気の毒だ」といった大合唱もなんだか胡散臭いね。

それよりも最期まで一人でやっていく、という気概のある生き方をを見せるほうがいい。

あるいは、血縁にこだわらない、常識にとらわれない、損得勘定抜きの、心の深いところで繋がり合える人たちとの暮らし。

齢を取ったからこそ、そうした自由や愛情に満ちたものを優先できるという面もある。

幸いにも、そうした人たちをサポートするセーフティネットはあちこちにでき始めているようだ。

「家族の絆」という美名のもとに隠した損得勘定や惰性的な繋がりよりも、自分の意思に基づいて生き、死ぬ「個の尊厳」を優先する時代がすぐそこまで来ている。

のりしろ時間

元来、コアラとかナマケモノ体質で、自分のペースで動けないと調子悪くなっちゃうので、効率悪いことこの上なし。

ヘタにビジネス書など読んで勉強して、時間を有効活用しようなんて意識すると、なんだかイライラしてきて、自分が今何をやっているんだか分からなくなってきます。

とは言え、仕事をする以上、そんなこともいっていられない。

相手のペースに合わせなきゃいけない場合もある。

そんな時、最近、心がけているのが「時間ののりしろ」を作ることです。

自分のペースでOKの時間帯と、相手に合わせる必要のある時間帯。

この2種類のカテゴリーの時間帯が、ポンとカットで繋がると脳の切り替えがうまくできない場合があり、気持ちの負担も大きいので疲れます。

やっぱリカットつなぎでなく、オーバーラップさせたほうがショックが和らげられる。

なので、相手に合わせる時間帯に入るときは脳が自然に準備できるよう、「のりしろ時間」を作るようにしています。

具体的に言うと、打ち合わせ、取材などの時は約束の時間より30分早く行って、その現場周辺の空気を吸っておくようにするのです。

そうするとリラックスして、少しはその環境に入り込みやすくなります。

つまり100%アウェイの空気でなく、10~20%くらいはホームの空気をまぜるようにする。

するとある程度リラックスして、よりよいパフォーマンスが期待できます。

昨日は思いのほか早く着いたので、待ち時間に近所の神社で、ぼやーっと木などを眺めて、ああ鳥の巣がある、何の鳥だろう。まだ作っている最中かなぁ・・・と思ったり、ネコの家族が来て日向で遊び出したりするのを見ていました。

仕事の役に立つだけじゃなく、ちょっとおまけみたいなものを拾ってトクした気分になります。 もしかしたらそんなどうでもいいことが、あなたの人生を救ったりするかもしれません。

スケジュールぱんぱんにして毎日アクセクしちゃうと、ほんと疲れますから。

児童館でおチビらがビッグな牛さんの乳しぼりに初挑戦

八王子市の児童館で、子供たちが乳しぼり体験。

マイナビ農業の取材で、八王子界隈の酪農家の仲間たちがボランティアで提供しているイベントを見学してきました。

でっかい開閉式トラックに牛を乗せて、そこに上って子供たちが搾乳するというやり方。総勢5人の酪農家さんたちがお世話をします。

まったくこういうシステムを想像していなかったのでびっくりしました。

このお乳パンパンの牛さんはマーガレットちゃん7歳。

マーガレットちゃんの乳しぼりに挑戦するのは、幼稚園前の幼児クラス(+そのきょうだい)なので2歳児中心。たぶんその子たちの目から見たら、牛さんはゾウさん、いやもしかしたら怪獣並みの大きさだ。

そりゃこわいに決まってる。

勇気を出してぎゅっとつかめればいいのだけど、おそるおそるおっぱいに触るので、「なにやってんのよ、モ~」って、穏健温和なマーガレットちゃんもバフォンと荒っぽく鼻息をして体を揺する。

すると、もうだめです。大半の子がこわがって泣き出す始末です。

お父さん・お母さん、「うちの子は情けない」なんて言わないで。

だいじょうぶ。 一度は失敗・撤退したほうがいい。

また大きくなった時、トライしたら今度はできるから。

最初からすんなりうまくできちゃうより、やったぜ感、リベンジできた感があって、自分は成長しているんだと実感できる。

そのほうが却って自信になるんです。

子供時代はまだ長い。

人生はもっとずーっと長い。

幼稚園・保育園で、小学校で、またトライして、こんどはマーガレットちゃんのおっぱい、いっぱい搾ってね~。

ラストドライブ日本版 出発

わたしを思い出の場所に連れてって――

そんな末期患者の願いをかなえるのが「ラストドライブ」。

この数年、ヨーロッパで静かに広がってきた、いわゆる終活支援です。

昨年夏、ドイツでの事例を取材したドキュメンタリー番組がNHK-BSで放送されました。たまたまそれを見て感想をブログに書いたら、その時だけアクセス数が5倍くらいに跳ね上がってびっくりしました。けっこう関心の高い人が多いようです。

じつは今年から日本でもこれと同様の終活支援サービスが始まりつつあります。

さいたま市の「タウ」という会社がCSR(社会貢献事業)として始めた「願いの車」がそれ。余命少なく、一人では外出困難な患者を希望の場所に無料送迎するというものです。

タウは事故車の買い取り・販売を手掛ける会社で、社長がかの番組に心を揺すられ、「自分たちも車を扱う仕事をしているので」と、立ち上げました。

当面は近隣の病院やホスピスに声をかけて説明し、希望者を募るというやり方で進めていくそうです。

あらかじめ民間救急会社と提携しており、車両は酸素ボンベ、吸引機、自動体外式

除細動機(AED)などを装備した民間救急車を使用。外出には看護師やボランティアが同行。ただし外出は日帰りのみ。

主治医の了承と、家族の同意を得た上で送迎です。

僕は「月刊仏事」の記事を書くために電話で広報の方と話したのですが、この事業に誇りを持ち、かといって気負うこともなく、たいへん美しい応対だったことにも心惹かれました。

今後、提携先を県内の病院などに広げ、将来的には、活動に理解を示す企業からの協賛も。2019年には公益社団法人にして全国的活動を目指すそうです。

これも高齢化社会・多死化社会における一つの文化になり得るでしょう。 これからの展開が楽しみです。

「スターウォーズ エピソード8 最後のジェダイ」は舞台劇にしてOK

今さらながら「スターウォーズ エピソード8 最後のジェダイ」。

2月のうちに書いてこうと思って、つい書きそびれていました。

あちこちでもうすっかりレビューも出尽くしていると思います。

まったく読んでいないので、世間的な評判はさっぱり分かりませんが、僕的にはかなり面白かった。

(特にこのシリーズの熱心なファンでないけど)全部見た中では、これが一番入り込めたな~と思いました。

率直な印象を言うと、かつてのスペースオペラ的な部分が薄まり、シェークスピア劇みたいに見えました。

世界政治とか抗争を含めた宇宙スケールの活劇だったはずが、なんだか家族ドラマみたいなスケールになってきた(これは批判ではありません)。

あくまで個人的な印象です。

実際には戦闘シーンは相変わらず多いし、チャンバラもあるし、絵作りも凝っているし、迫力もある。

そうしないと、スターウォーズブランドにならないからね。

ただ以前はそっちの方がストーリーを完全に凌駕していたのだけど、今回はドラマのほうが引き付けられる、ということ。

戦闘状況なんかを全部セリフで説明させてしまって、舞台劇にしたらいいんじゃないかと思ったくらい。

これまでのスターウォーズであまり魅力ある登場人物ってお目にかからなかった(ダースベイダーが悪役としてどうしてあんなに人気があるのか、さっぱりわからない)けど、若い二人の主人公――レイとカイロ・レンがはいい。

スターウォーズ過去40年の歴史というか、遺産というか、おっさんファンたちの降り積もった愛着やら怨念やらを背負わされても、最終的にそんなもの蹴っ飛ばして、カウンターのロングシュートでゴールを決めちゃいそうな「フォース」を感じます。

古いキャラクターはすべてこの二人の引き立て役ね。

いっそのことエピソード9は完全にオールドファンを裏切りまくって、戦闘シーンなしにしてしまったらどうだろう?

登場するのはレイとレンとBB-9(ロボット)だけとか。

ま、そんなのあり得ないはわかっているけど。

勝手にエピソード9の予測をすると、前回の3部作(エピソード1~3)は、史実(?)を変えるわけにはいかないので、主人公のアナキンがダークサイドに落ちてベイダーになってしまうという悲劇的ラストで後味が悪かった。

けど、今回の9は必ずやハッピーエンド、希望ある結末に持っていくでしょう。

なんといっても制作の大元はディズニーだし。

王道としてはレンの魂が救われ、レイと結ばれる・・・というのが落としどころだと思うけど、それだと単純すぎるかなぁ。

「永遠なる『傷だらけの天使』を読む

本放送から50年を経たショーケン(萩原健一)主演の

探偵ドラマ「傷だらけの天使」。

僕らのように、リアルタイムで出会った世代にとって、

このドラマは、いわばビートルズのような、

シンボルカルチャー的存在だが、

新たな世代のファンもけっこういるらしい。

その「傷だらけの天使」について解説した本が1年前、

2024年1月に出版されていた。

●貴重な資料集

制作の舞台裏、さまざまなエピソードについて書かれており、

関係者の貴重な証言が盛りだくさん――

と言いたいところだが、もう50年も前のドラマなので、

関係者の多くはもうこの世にいない。

それでも、主演の萩原健一の自伝「ショーケン」のなかで、

彼が「傷天」について語ったコメントを取り上げ、

その裏を取る形で、当時、制作現場に携わったスタッフ

(のなかでまだ健在な人たち)に取材。

どのようにこの名作ドラマが作られたのか、

丹念に探究しており、当時の現場の記憶の証言集・

貴重な資料集として読める。

●当時の名監督らが参戦

1970年代半ばは、まだテレビドラマは

映画より格下と見られていた時代だが、

「傷天」には、深作欣二や恩地日出夫など、

映画の世界で名をはせていた名監督らが参戦。

テレビドラマでありながら、

映画としてのヤバさを前面に打ち出した、

「テレビ映画」という新しいジャンルを開拓した。

そうした挑戦的で、冒険心に富んだ企画ゆえに、

テレビをばかにしていた映画通からも

リスペクトされていた作品なのである。

主演のショーケン自身も企画段階から携わっており、

ここでは、そのあたりの開発ストーリーと、

監督、脚本家、プロデューサーらが、

この企画にいかに情熱を注いでいたかなど、

スタッフにまつわるエピソードが詳しく書かれており、

とても読みごたえがある。

そうしたスタッフの意気込みをフルに反映した、

スタート時の数本には、カオスのような熱気が込められており、

コミカルでありながら、戦後の影を引きづった、

ダークで意味深な社会背景、

若者の夢を描く反面、現実の残酷さを刃物のようにつきつける、

独特のトーンがあって、すごく面白い。

また、同じく開始初期はやたらとセクシーシーンが多いのだが、

監督らがいかにゲスト女優をあおって脱がせたかなど、

今なら完全にセクハラ・パワハラで、

レッドカードとなるエピソードもいろいろ書かれている。

とはいえ、テレビに似つかしくない、

先進的すぎるつくりが災いして、

また、セクシーシーン、暴力シーンが

テレビサイズではヤバすぎて、

視聴者からひんしゅくを買ったため、

ショーケン人気に乗じた割には視聴率は伸びず、

本放送時の評判はさんざんだったようだ。

さらに深作監督らが撮った最初の7本くらいで

予算をかなり使ってしまい、

途中から路線を変更せざるを得なくなってしまった。

しかし、それが弟分アキラ(水谷豊)の存在感を

クローズアップすることにつながり、

このドラマの最大の魅力となる、

オサムとアキラのコンビネーションによる

独特のノリが生まれたのだと思う。

伝説の最終回・衝撃のラストはどう生まれたのか?

ただ、残念なのは、

あの伝説の最終回に関する記述が少ないことだ。

最終回「祭りのあとにさすらいの日々を」の脚本を書いたのは、

メインライターだった市川森一。

市川はオサムとアキラのキャラクターや、

物語の設定を作り、全26話のうち、7話を手掛けた。

(この本の中では、そのあたりの経緯もちゃんと紹介している)

僕は手元にその市川が1983年に出した

脚本集「傷だらけの天使」(大和書房刊)を持っているが、

最終回のラストシーンは、どしゃ降りの雨の中、

死んだアキラを背負って、

ペントハウスの階段を下りてきたオサムが、

「まだ墓場にゃいかねえぞ!」と叫ぶところで終わっている。

それがどこでどうやって、アキラの遺体をリヤカーに乗せて夢の島

(当時は、現在の整備された街からは想像もできない、

大都会・東京の巨大なゴミ捨て場)に棄てて、

いずこともなく去ってゆく――という、

僕らの胸に一生のトラウマを残す、あの、苦く切ない、

衝撃的な幕切れに変ったのか、

そこを丹念に掘り返してほしかった。

最終回の撮影現場を語れる萩原健一も、

工藤栄一監督も鬼籍に入ってしまったが、

まだ一人、重要人物が現役バリバリで活躍している。

アキラ役の水谷豊だ。

アキラ:水谷豊の不在

この本には水谷豊の証言がないのも、大きな穴に思える。

著者もメインキャストのなかで唯一健在の彼に対して、

当然、アプローチはしたと思うが、

取材を拒まれたのかもしれない。

聞くところによると、水谷は「傷天」については

ほとんど語りたがらないという。

アキラ役が嫌いだったとも聞く。

しかし、それは嘘だろう。

彼はクレバーな人なので、いまだに多くの人が「傷天」を、

アキラを愛していることを知っている。

いまだにアキラこそ、

水谷のベストパフォーマンスという人も少なくない。

彼としてはその後、役者として生きていくために

アキラの幻影を振り払う必要があり、

あえて「傷天」について語ることを封印したのだと思う。

けれども、あの野良犬のような惨めなアキラの死から、

その後、半世紀にわたって、ドラマ・映画で大活躍する名優・

水谷豊が誕生したのは間違いない事実。

彼があの役を愛していないわけはない。

改めて「傷天」を通して見ると、

アキラという一見とぼけた少年のようなキャラクターの奥深さ、

それを見事に表現し、独自のものにした

水谷豊の芸達者ぶりに舌を巻く。

それについてはまた、別の機会に書いていきたいと思う。

なぜ今、まだ「傷天」なのか?

もう一つだけ不満を言わせてもらうと、本の紹介文のなかで、

「なぜ『傷だらけの天使』は、

いまだわたしたちの心に残り続けるのか、

その理由と価値を問う。」

とあるのだが、これに匹敵する著者の考察は、

まとまった形で綴られておらず、

肩透かしされた思い、物足りなさを感じる。

それとも、今回はあくまで資料集・証言集の域でとどめて、

考察はまた別の機会で、ということなのだろうか?

それならそれで楽しみだが、

いい機会なので、僕も自分でも一丁考察して、

自分なりの「傷だらけの天使」の本を

書いてみようかと思っている。

かさこ交流会で感じた「人生後半の奮闘」

一昨日、横浜・鶴見で開かれた

かさこさん主催の交流会に行きました。

カメラマン・ライター・Kindle作家のかさこさんは、

ネット発信のエキスパートであり、

ネット集客などの課題に悩む

個人事業主のアドバイザーでもあります。

世の中にはたくさんのフォロワーを集める、

インフルエンサーと呼ばれる発信者がいますが、

そのなかでもかさこさんは、

最も信頼できる発信者の一人だと思っています。

交流会に集まったなかでは、自分を含め、

人生後半を奮闘する人たち、

アラカンや還暦超えてがんばる人たちがたくさんいました。

もちろん、みんな、いろいろトライして結果を出したい、

好きなことをやって稼ぎたい、食っていきたいわけだけど、

こうして自分で仕事を始めて、

ジタバタやっていること自体が、

いいね、すごいなと思うのです。

僕の両親や、認知症になってしまった義母(90)の世代は、

敗戦によってペッシャンコになってしまった日本を復興させ、

豊かな社会を築くことを共通目標としていました。

しかし、僕の世代になると、両親らのような

誰もが共有できる目標は、もはやありません。

それに代わって、僕たちひとりひとりが、

生きる目標や生きがいを

設定しなければならない状況が訪れています。

何らかの形でその設定ができないと、

人生において幸福感を得るのは難しい。

経済的に食えないと生きていけないし、

経済や仕事や情報の奴隷になって、

精神が壊れても生きられない。

「人生百年」と謳われる未知の世界は、

豊かで便利で情報がいっぱいあるにも関わらず、

どうにも未来に希望を見出しにくく、不安があふれる世界です。

ここでは還暦は、

かつてのような定年退職後の余生ではなく、

新しく生き始める年代、と同時に、

人生の終わりも考えなきゃいけない、

かなり複雑な年代といえるかもしれません。

そう簡単に「逃げ切り」はできません。

いろんな面白い人と会って、そんなことを考えました。

みんな、今までも十分がんばってきたかもしれないが、

まだまだがんばろう。

AI・ロボットが“理想的・人間的な認知症介護”を実現する

AIと認知症を結び付けて考えたことがある。

正確にはAIでなくてロボットだ。

施設で暮らす老人の気持ちを、ロボットの介護士が汲み取り、

ルールを破って、彼の脱走を幇助してしまう。

若い頃にそんなストーリーを思いつき、

ドラマのシナリオや小説に書いた。

どれだけAIやロボットが社会に普及しても、

介護の分野はあくまで人間にしかできない仕事。

そう考える人、そう願う人、

そうでなくてはいけないと考える人は多いと思うが、

昨今のAIの進化状況を見ていると、

あながちそうでないかもと思えてくる。

もしかしたらAIやロボットに任せてしまったほうが、

いろいろな面でうまくいくのではないか。

認知症の義母は、ふだんは穏やかでにこやか。

人当たりもよく、ぜんぜん知らない人でも、

道ですれ違うとあいさつを交わす。

ある意味、社交性に富んでいるのだが、

最近、僕たちやデイサービスのスタッフなど、

ケアする相手を手こずらせる問題行動が、だんだん増えてきた。

もともとへそを曲げると頑固になるところがあるのだが、

特に昨年夏に肺炎っぽくなって1週間あまり入院した後は、

子供の「いやいや」みたいなことを頻繁に起こすようになった。

歯を磨かない、爪を切らせない、お風呂に入らない、

薬を飲まない、検温させない、送迎の車から降りない・・・

そういう時にふと考えるのは、

これがケアする相手が、僕たち人間でなくロボットだったら、

こんなに強く拒否するだろうか?

諦めてもっと素直に従うのではないかと思うのだ。

その人の個人データを取り込んで、パーソナリティを把握すれば、

ロボットのほうがもっと優しく、

うまく対処できるのではないかという気がしている。

(もちろんセキュリティ上の問題、倫理上の問題はあるが)

なぜなら比較した場合、機械より人間のほうがリスクが大きい。

少なくとも機械は、人間のように、

互いに嫌悪や憎悪を抱いたり、

ケアする相手に虐待や差別をすることがあったり、

暴言を吐き、暴力をふるったりして、

肉体・精神を痛めつけるようなことはしないだろう。

患者のほうも慣れてしまえば、

むしろ機械のほうがいいと思うかもしれない。

人間のケアラーだったら拒絶する夢想・妄想にも、

機械はうまく合わせて対応してくれる可能性が高い。

また、いっしょに暮らす家族も

苦しい思い・悲しい思いをせず、ストレスを減らせる。

実際、アメリカでは終活相談を、

人間ではなくAIとしたいという人が増えているらしい。

なぜなら、AIは人種や社会的身分、

経済状態などで相手を差別することなく、

平等に扱ってくれるからだという。

「AIのほうが人間よりも人間的

」という逆転現象も起こりうるのだ。

というか、部分的にはもう起こっているといえそうだ。

ちょっと前なら「おまえはSFの見過ぎ・読み過ぎ」と

鼻で笑われていたことが、

この数年のうちに実現するのかもしれない。

AI・ロボット関連の技術にまつわる常識も、

人間の寿命やライフスタイルに関する常識も、

毎日、劇的に変わり続けている。

義母の場合、前兆として、

ちょっと高齢者うつっぽい時期があったようで、

そこから数えると、認知症歴はかれこれ20年。

世の中の標準値では、今のところ、

認知症患者の余命は発症後5~12年となっているので、

それはもうはるかに超えている。

今後、義母のように認知症を患いながら、

長く生きる人は、ますます増えてくるだろう。

認知症の人たちと一緒に生きる社会、

それなりに寄り添える社会をつくっていくためには、

AI・ロボット関連の技術はきっと必要不可欠になるだろう。

彼らのサポートを借りずに、

人間らしさも保てないし、

人間の尊厳は成り立たない。

そんな時代がもう来ているのではないか。

人間と機械が競い合ったり、対抗したりする時代は、

じつはもう終わっているのかもしれない。

3月24日(月)16:59まで無料キャンペーン実施中。

残り1日。まだ間に合います。

ぜひ、この機会にお手持ちのデバイスに入れてください。

読むのはあとからでもOKですよ。

おりべまこと電子書籍:3月の無料キャンペーン開催

本日3月19日(水)17:00~24日(月)16:59 6日間

2019年6月に義母を引き取り、いっしょに暮らすようになった。

以来、認知症が僕のライフワーク(?)になった。

彼女は少なくとも認知症15年選手。

彼女に寄り添おうとすると、

日常生活が容易に非日常の世界にすり替わる。

こうしたケアも一つの人生経験。

ということで日々の格闘の様子を時折ブログに書いている。

エッセイ集はそれをまとめたもの。

それと同時に認知症をネタにした小説も書くようになった。

こんな風に言うと怒られるかもしれないが、

認知症は面白い。

失礼があってはいけないが、

もっと面白がって、いっしょに泣いたり、笑ったり、

怒ったりしていい。

どちらも第2弾を準備中ですが、

ぜひ、あなたもこの2冊で認知症の世界を冒険してください。

認知症のおかあさんといっしょ

認知症の義母との暮らしを楽しくつづる介護エッセイ

認知症を知り、認知症から人生を考え、人間を学ぶ。

ざしきわらしに勇気の歌を

ロボット介護士に支えられて余生を送っている

認知症の寅平じいさん。

彼がある日、林の中を散歩していると不思議な子どもに出逢う。

その子を追って木の穴に潜り込むと、

奥には妖怪の国が広がっていた。

認知症×ロボット介護士×妖怪戦争の近未来ファンタジー小説。

おりべまこと電子書籍:3月の無料キャンペーン予告!

明日3月19日(水)17:00~24日(月)16:59 6日間

認知症のおかあさんといっしょ

認知症の義母との暮らしを楽しくつづる介護エッセイ

「いいの、手なんか握って?」

「だって手をつながないと危ないよ」

「いいの本当に? 奥さんはいらっしゃるの?」

「はい、いますけど(あなたの娘ですよ)」

「わあ、どうしよう? 奥さん、怒らないかしら?」

「だいじょうぶです。公認ですから」

「わあ、うれしい。こうしたこと一生忘れないわ」

「喜んでもらえて何よりです」

そんな対話から始まった義母の介護の日々を綴った面白エッセイ。

認知症を知り、認知症から人生を考え、人間を学ぶ。

ざしきわらしに勇気の歌を

認知症×ロボット介護士×妖怪の近未来ファンタジー小説

ロボット介護士に支えられて余生を送っている

認知症の寅平じいさん。

彼がある日、林の中を散歩していると不思議な子どもに出逢う。 その子を追って木の穴に潜り込むと、

奥には妖怪の国が広がっていた。

子どもの正体はざしきわらし。

ざしきわらしは最強の妖怪“むりかべ”の脅威から

人間を守るために闘うので、応援してほしいと寅平に頼む。

寅平はこれぞ自分のミッションと思い、

闘うざしきわらしのために勇気の出る歌を歌う。

AIとのコラボをenjoy

AIは無料バージョンで十分。

もちろん、AIを使って何をするかによって違いますが、

文章生成の分野に限っては、どれも無料版でいいと思います。

現在、仕事で使うためにGemini、Claude、ChatGPTと、

アシスタントを3人雇用。

これがその日によって、かなりコンディションが違っていて、

どれが一番いいとは言えません。

あえて言うと、割とまじめな事務系文章はChatGPT。

そつがないけど、いかにもAIです、という感じの文章。

ちょっとユニークで面白い文章を出してくるのはClaude。

Claudeが出してくる文章は、ちょっと人間っぱい匂いというか、

ぬくもりがあります。

もちろん、プロンプト次第ですが。

「もっとくだけて、柔らかくして」と指示すると、

かなりズッコケながらも、

ちゃんと使えるようにそれなりにまとめてくるところが偉い。

Geminiは特徴が言いづらいけど、

前者二つの中間みたいな感じ。

こちらは柔らかい文章を要求すると、

本当にグダグダのを出してきて使い物になりません。

ただ、いちばんタフなのはGeminiで、

取材のメモ・音声起こしなどを資料としてぶちこむ際、

他の2種だと多すぎて受け付けてくれないことがあるけど、

Geminiはかなりの分量でもOK。

それになんといっても付き合いの長いGoogle製なので、

使う頻度はいちばん多いかも。

適材適所で、こういう仕事はChatGPTで、

こういうのはClaudeで・・・と決めようかと思ったけど、

あえてはっきり区分けせず、その時のカンを働かせて、

これはClaude、これはChatGPT、これはGeminiと、

とっかえひっかえ使っています。

もしかしたら、どれかメインを決めて

有料版を使ったほうが捗るのかもしれないけど、

僕はそれぞれに個性があって面白いと思っているので、

あえて絞らず、3人のアシスタントとのコラボを楽しんでいます。

それともう一人、第4のアシスタントが、

GensPark(ジェンスパーク)。

これはリサーチ専用のスペシャリスト。

もうググるのは古い。

検索テーマが決まっていれば、GensParkが次から次へと

めっちゃ効率的に、目的に到達するための情報を出してくれます。

しかも、その情報がどこのサイトにあるのかも

一緒に出してくれるので、ありがたい。

しかもしかも、最近は出した情報を一つにまとめて

レポートにして提示するという芸当をはじめたので、

ただの便利な検索エンジンの枠を超えようとしています。

てなわけで楽しいAIとのコラボだけど、

あくまでみんなアシスタントさんなので、

出されたものは参考文献。

それをちょこっとリライトしてOKのこともあれば、

ほとんど無視して自分で書いてしまうこともあります。

いずれにしてもAIをどう運用していくのかは、

これから仕事を続けていく上での避けられない課題です。

給料は出せないけど、仕事をしてくれたら、

ちゃんと「ありがとう」とお礼をします。

すると皆、ちゃんと誠実に返してくれるのです。

たとえ相手が機械でも結構うれしいし、

疲れが取れる感じがします。

これ、メンタル的にけっこう重要ですよ。

AI、侮るなかれ、粗末に扱うなかれ。

卒業の時は「じゃあまたな」

3月は卒業シーズン。別れの季節。

おとなはやたらと別れを美化し、

その意義を「人間の成長」と結び付けて語りたがる。

でも、子供にとってはちんぷんかんぷんだ。

昭和のころ。

少なくとも僕は小中の卒業式ではそうだった。

ちょっとしみじみしたのは、その少し前の2月ごろ、

卒業文集を作っていた時だ。

クラスのみんなの作文を読むのは好きで、

あいつ、こんなこと書いたのかと、

面白がったり、じんとしたりしていた。

しかし、そのあとがいけなかった。

卒業式の「練習」をやたらとやらされて、

ほとほと嫌になり、早く卒業したいと思ってた。

そんなわけで、晴れのその日のお式が終わって校門を出たら、

「ヤッホー!」と叫び出したいくらい

うれしかったことを覚えている。

(実際には叫ばなかったが)

男子で泣いてる奴なんて一人もいなかった。

女子はもしかしたらいたかもしれないが、記憶にない。

あなたはどうでしたか?

卒業式が終わった後は友達の家に集まって遊んでいたと思う。

なにせ、そこからは宿題も何もない春休みだ。

公立の小中だったので、小6から中1になるといっても、

クラスの大半の連中は同じ学校だった。

私立の学校に行くやつが、クラスで数人いたと思うが、

そいつらはちょっと寂しそうな顔をしていた。

そんなわけで、春休み中、

それまでと全然変わりなくグダグダ遊んでいて、

夕方帰る時は「じゃあな」「またな」と言って別れた。

だけど、それでも、これから自分たちは変わるんだろうな、

今までとは違っちゃうんだろうな、

もう子供ではいられないんだろうな

――という漠然とした予感だけは、みんな持っていた気がする。

僕に残されている「卒業」は、もう人生からの卒業だけだ。

仕事で葬儀屋などの取材をするので、

「永遠のお別れ」とか「さようならがあったかい」とか、

やたらと美しいフレーズを耳にする。

もちろん、それにケチをつけるつもりはないが、

そこはかとなく、

小学校の卒業式の堅苦しさを思い出してげんなりする。

おおげさなのは嫌だ。

あの解放感あふれる春休みの時のように、

「じゃあな」「またな」と言ってお別れするのが希望だが、

そううまくはいかないのかもしれない。

美しい60歳(70歳)が増えると、日本は変わる

かつて化粧品のコマーシャルで

「美しい50歳が増えると、日本は変わる」

というキャッチコピーがあった。

(正確かどうか自信ないが、そういった趣旨のフレーズです)

確か、もう30年近く前だ。

そんな時代はとっくに過ぎ去り、

今やこれを60歳・70歳と言い換えても、なんら違和感がない。

「美しい60歳(70歳)が増えると、日本は変わる」

なんでそんなことを思いついたかというと、

先日、知り合いの女性と話す機会があって、

彼女が去年から年金をもらっていると聞いて驚いたからである。

えー、あの人、僕より年上だったの!?

彼女はさっぱりした性格で、はっきりものをいうが、

おばさんにありがちな、ずけずけという感じではない。

失礼ながら特に美人というわけではないのだが、

何よりもスタイルがいい。

まじまじ観察したことはないが、

ぱっと見た目、スラリと背が高く、脚も長く、適度にスリム。

そして、いつもスポーティーな服装(ときに革ジャン)で、

カッコよく中型のバイクをかっ飛ばしている。

意識しているのかどうかわからないが、

降りてヘルメットを外すときに長い髪がバサッとこぼれる。

映画でマンガで、女性ライダーのこのしぐさに

心臓ズキュンされた男は少なくないはずだ。

うわさによると、もとレディース(暴走族)。

だったかどうかは定かでないが、

ライダースタイルはあまりにもサマになっている。

そんな人が「高齢者」と呼ばれ、年金をもらう。

自分もそうなのに「こんな世界に足を踏み入れているのか」と、

動揺を隠せない。

そりゃ日本も変わるぞ。

よく変わるのか、悪く変わるのかはわからんが。

ただ、60代・70代になると周囲で亡くなったり、

体が効かなくなったりする同世代が増えるのも事実。

あくまで主観だが、元気を保ち続ける人と、

急速に衰える人とのギャップが大きくなる。

ちなみにライダーの彼女は、

エッセンシャルワーカーとして働いていて、

当分、辞めるつもりはないようだ。

何度かケガもしているはずだが、

やっぱり体を動かしているのがいいのだろうか?

何が元気の維持と衰退との分かれ目になるのかはわからない。

とりあえず、いま現在、健康で頭も体も働くことに感謝しつつ、

日々を生きる。

魔都・横浜から遠く離れて

1975年のドラマ「傷だらけの天使」の最終回では、

修(萩原健一)が、姿をくらましたボス・

綾部貴子(岸田今日子)を探しに

横浜・中華街を訪れるシーンがある。

映像に映し出された、当時の中華街は、

いかにもヤバそうな街で、あちこちに密航の手続きを請け負う、

中国人のアンダーグランドビジネスの巣窟がありそうな、

魔都のにおいがプンプンしていた。

50年後の今、中華街はきれいに整備された観光地となり、

子供も大人も、日本人も外国人もみんな、

豚まんやら、月餅やら、チキンを平たく伸ばした台湾から上げやら、

イチゴとマスカットのミックス飴やらを食べ歩きして、

わいわい楽しさと賑わいにあふれている。

50年前のドラマの世界と現実とのギャップは大きい。

洗練された街、そして、

それを作り守っている地元の人たちに

ケチをつけようなんて気はさらさらない。

けれども、やっぱり、こうした見かけの繁栄と、

幸福感が希薄な日本人の内なる現実との

ギャップを考えると、もやもやした疑念が胸に湧き上がってくる。

「50年前よりほんとにこの国はよくなったのか?」と。

人も街も、化粧することが上手になった。

汚いものを包み隠すのがうまくなった。

それがいいこと何か悪いことなのか、わからないが、

食べ歩きをしている人の中にも、

いろいろ問題を抱えている人、

それだけでなく、精神にダメージを負い、

本当に「傷だらけの天使」になっている人がたくさんいるはずだ。

この国では20人に一人が心を病んでいると伝えられている。

観光地を行く外国人旅行者のほとんどは、

そんな話は信じられないだろう。

外からやってきた彼らから見れば、

日本は、平和で安全で、食い物も、おもちゃも、

いろいろな楽しみも豊富な、21世紀の世界における、

一種の理想郷に見えるのではないだろうか。

僕たちが到達したユートピアでは、

「私たちは見かけほど、豊かでも幸福でもないんだよ」

という顔をして街を歩いてはいけない。

楽しさ・賑やかさの裏から、

そんな無言の圧がかけられているような気もしてくる。

「傷だらけの天使」完食

最終回「祭りの後にさすらいの日々を」で、やっぱり号泣。

AmazonPrimeで「傷だらけの天使」を全26話見た。

大好きなドラマだったが、実はちゃんと見たのは3分の1くらい。

3分の1は断片的に覚えているシーンもあるが、

3分の1は全く見てなかった。

だから今回、50年の年月を経て、初めて完食。

長生きしてよかった!と思ってしまった。

この時代まで生き延びて幸福だ。

その「傷天」、この間も書いたけど、

今の基準で見ると、かなりひどい出来。

最近の映画やドラマの悪口を言う人は多いが、

30年前にラジオドラマの脚本賞を

取らせていただいた人間の目から見ると、

今の脚本・演出・演技、

すべて30年前よりはるかに高いレベルにあると思う。

少なくともテクニック的には。

だから50年前のこの作品が、

稚拙で雑なつくりに見えるのは当然かもしれない。

でもね。

面白いかどうかとなると話は別。

うまけりゃいいってものじゃない。

ちゃんと伏線があって、きれいにストーリーがつながって、

オチがついてりゃいいってもんじゃない。

本当にめちゃくちゃだけど、

このノリはどうだ。この勢いはどうだ。

ショーケンと水谷豊はもちろんいいのだが、

両岸田をはじめとする脇役のすばらしさ。

脚本家、監督をはじめ、製作スタッフの息遣いが伝わってくる。

喫煙シーン、暴力シーン、セックスシーン満載で、

コンプラなんてくそくらえ。

何よりも、あの70年代の東京の空気が

あまりにも鮮やかに封じ込められている。

戦後まだ29年、30年の世界。

ここで描かれているのは、29歳・30歳の若い日本。

新宿も渋谷も横浜も、かなりヤバい街に見える。

今の日本は、いいにつけ悪いにつけ、

おとなになって老成した80歳なのだと痛感する。

キャストもスタッフも大部分がこの世を去り、

もはやリメイクは不可能だが、

なんと作家の矢作俊彦が、

ショーケンとメインライターだった市川森一に許可を取って、

2008年にリメイク小説を書いていたと知って、びっくり。

きょうはとても冷静に書けないが、

これからまた、この昭和の名作「傷だらけの天使」について

いろいろ書いていきたいと思います。

アメリカがくれた長い夢の終わり

生まれてこの方、

つねにアメリカがトップリーダーを務める世界で生きてきた。

けれども、その世界が終わってしまったことを

先日のトランプ×ゼレンスキー会談で痛感。

「今さら何ねぼけたこと言ってるの?

そんなの、とっくの昔に終わってたじゃん、ばーか!」

と言われそうだが、どんなに横暴でも、パワハラ的でも、

やっぱりアメリカは民主主義の総本山であり、

文化的価値観の中心地だという思いは変わらなかった。

おかしな言動も目立つけど、

いい映画、いい音楽をいっぱい作っているし、

コンピューター、インターネット利用でも

ずいぶんお世話になっているし、

最後には世界をまとめ、

人類を望ましい方向に持っていってくれるのだろう。

そうした尊敬すべき面を持った国のはず。

だからというわけじゃないけど、

属国扱いも我慢する必要があるんじゃないか。

CとかRとかNKとか、

ヤクザな国が暴れ出したら止めてくれそうだし・・・

と、心の中でなかば願いのようなものを抱いていた。

だけど、もうおしまいDeath。

あの大統領には、国づくりの理念も哲学もなく、

他の国と協調しようとか、世界の秩序を保とうとか、

そんな考えはまったくない。

あるのはビジネスのノウハウと

「おれたちゃ偉いんだ」というプライドのみ。

カードがどうのこうのって、

まるでゲームやギャンブルをやっているかのようだ。

自分の国がどうすりゃもうかるか、得するか、

ってことしか頭にない。

でも、これは大統領とその取り巻き連中だけの指向性ではない。

少なくともアメリカ人の過半数が同じように考えているのだ。

こっちだって生活きびしいんだから、

民主党みたいなきれいごと並べて、

ほかの国の面倒見てる余裕なんてないんだよ。

こっちが得しなきゃ、もうやめやめ。

というわけで、もはや尊敬されよう、

気高くあろうなんて気もさらさらなく、

ぶっちゃけカネかねカネ。

まぁ、日本人も五十歩百歩かもしれないが。

いずれにしても、これまでの世界地図はビリビリになった。

80年前、アメリカに負け、アメリカに救ってもらった、

われらが日本。

その思いが強すぎて、僕たちは、

世界がこのまま何世紀も続くんだろうという、

長い長い夢を見ていたのかもしれない。

じゃあいったいどうすりゃいいかなんて、わからない。

とりあえず、グルメとアニメと平和ボケを売りにして、

ニッポン良いとこ、一度はおいで~

と、独自の文化の発信に励み、

ジャパンファンを世界中に広げておく、

といったことをやっていくしかなさそうだ。

人形供養はクールジャパンの原点

3月3日。昨日までのうららかな春の到来から一転、

真冬に逆戻りになったひな祭りの日。

「この時期から5月の子どもの日を過ぎるころまでが、

一番たくさん、お人形さんがいらしゃいます」

そう話すのは、都内でも人形供養で有名なお寺のご住職です。

やはり、お節句になると、子どもが巣立った家では、

ひな人形や五月人形が押し入れで

冬眠していることを思い出すのでしょう。

思い出深い人形だけど、

もう出番がないのにいつまでもしまっておくわけにはいかない。

ぼちぼち終活で、生前整理もしなきゃいけなし・・・

と、そんな気持ちが働きますが、

そのままゴミとして捨てるのは胸が痛みます。

いや、そんな生易しいものじゃなく、

張り裂けそうになるかもしれません。

それで信頼できるお寺、魂を静めてくれる、

人形供養のお寺に駆け込むのです。

べつに極度にセンチメンタルな人の話ではありません。

それが通常の日本人ならではのマインドというものですよね。

これをお読みのあなたも納得できるのではないでしょうか。

海外目線ではStrange

同じ日本人としては、ごく自然な心の働きなのですが、

海外の人には、こうした人形供養、

ひいては針供養とか、道具の供養とか、

モノに対する供養の習慣が、ものすごく奇異に映るそうです。

きょう取材したご住職のもとにも、

海外メディアの取材がちょくちょくあるらしく、

「どうして日本人は人形供養をするのか?

他の国では、テディベアが壊れたり汚れたりしても、

教会に持ち込むことなんてしない。

バザー用に売りに出したりはするけど」

てなことを言われるそうです。

生き物でないモノに魂が宿るという感性、

その宿った魂と別れるとき、

きちんとお別れをしたいという気持ちは、

日本民族特有のものなのかもしれません。

そしてまた、宗教者がその気持ちを受けて、

きちんと儀式を行うという文化を持っているのは、

これまた、世界広しといえども、日本だけなのでしょう。

供養の心が現代の日本カルチャーを生み出す

モノをモノとしか見ない外国人から見れば、

おかしな文化・習慣でしょうが、

こうしたことが、彼らを魅了する

日本のグルメ、アニメ、キャラクターなど、

ユニークなジャパニーズカルチャーに

つながっているのではないか、と思います。

動物にしても、精魂込めて牛や豚を育てて、

おいしい肉にして、亡くなった後はちゃんと動物供養をする。

といったストーリーは、

やっぱり外国の人は素直に納得できないでしょう。

「だって食べるために育ててるんじゃん」って。

人間の世界に違和感なく入り込み、

平等な友達になるアトムやドラえもんのようなロボットも、

「人形供養・モノ供養がある国」だから生まれた

ファンタジーです。

ただ、意外だったのは、

人形供養を行うお寺は全国でも数少ないということ。

僕はけっこうあちこちのお寺で

やっているものだと思っていました。

檀家さんに頼まれて、あるいは桃の節句や端午の節句の時だけ

行うところはあるかもしれませんが、

そのお寺ではほぼ毎日、全国から受け付けており、

受け取ったら翌朝には供養しているといいます。

ただ受け取って、お経を上げて終わりでなく、

あちらへ旅立たせるためには、

かなり手間も暇も費用も掛かるようです。

ゴミの分別を思い出してもらえればわかりますが、

中には、素材ごとにばらばらにしなくてはならないものもあり、

最近は環境問題で厳しい規制があるので、

専門の産廃業者とコラボして事に当たっているそうです。

歴史・文化の土壌で花咲くクールジャパン

この話を聴いて、

かわいい人形が「産業廃棄物」になるなんて――

と、内心、行き場のない悲しみやら、憤りやら、

切なさ、やるせなさを覚えたあなたは、

とてもまっとうな日本人マインドを持った人だと思います。

そうした和のマインドは、料理、ファッション、家屋、

各種のコンテンツなど、

生活のいたるところに溶け込んでいる気がします。

やはり現代の、有形無形の「クールジャパン」の数々は、

長らく培った日本の歴史・文化の土壌があるからこそ

咲ける花々なのでしょう。

認知症になっても人生は続くか?

先日、ある介護士の方のSNS投稿で、

喫茶店で高齢者たちが

「認知症になったら人生終わりだよね」と

会話しているのを聞いて、

心穏やかではいられなくなった、というものがありました。

彼は施設で認知症患者の人たちの面倒を見ています。

他の投稿でその奮闘ぶりをレポートしていますが、

これがまた凄まじい。

読むと、うちの義母の奇行・妄想・へそまげ・おもらしなんて、

まだまだかわいいものだなと思ってしまいます。

この介護士の方は、ひどい目に遭いつつも、

患者さんたちの純真な人間性に触れることで、

教えられたり救われたりするというのです。

ちょっときれいごとっぽいけど、

僕も義母と一緒に暮らしていて、

彼と同じようなことを感じるときがあります。

それは幼い子供と接しているような感覚です。

彼ら・彼女らは社会人という枠組みから抜け落ち、

子供に還っています。

いろいろおかしな言動は、

ストレスなく日常生活を送りたい僕たちにとっては

困りものですが、

子供と同じと解釈すれば、ある程度は大目に見れます。

でも、自分が認知症になったら・・・と考えると、

「人生終わりだよね」には、半分は同意せざるを得ません。

僕も息子を育てましたが、はじめは何もできなかった赤ん坊が、

だんだん自分でなんでもできるようになっていくのを見るのは

感動的でした。

本人も、あれもできる、これもできると、

日々実感していくのは、大きな喜びだったでしょう。

しかし、老いることはその逆の道をたどることです。

だんだん自分一人では何もできなくなっていく。

これは怖い。

僕は死ぬことにも、老いることにも

そんなに恐怖心を持っていませんが、

自分一人で何もできなくなるということには

大きな恐怖を感じます。

喫茶店のおばあさんたちも、

きっと僕と近い気持ちを持っているのでしょう。

「認知症になったら人生終わり」

それは自分のプライド・アイデンティティを失う恐怖であり、

社会から見捨てられる恐怖を表す言葉とも受け取れます。

でも、件の介護士さんのように

「そうじゃない」という人の意見が共感を得て、

認知症の人は日常生活はうまくできないけど、

あの人たちがいるとうれしい、楽しいという人、

だから助けになろうという人が増えれば、

この社会はまた変わってくるかもしれません。

これから先、認知症の人も障害を持った人も

豊かに楽しく暮らせる社会になるのか、

欲とエゴと嫉妬心むき出しの、

ラットレース社会がますます進展するのか、

その端境期が来ているのかもしれません。

認知症になって過去のことなど忘れても、

毎日生まれ変わったような気持ちで人生を続けられる。

とりあえず1日3分、そういう世界を想像してみようと思います。

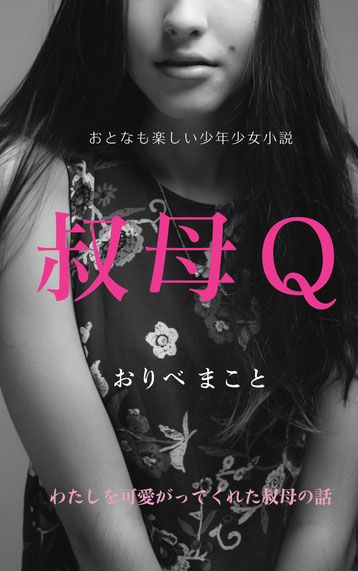

おとなも楽しい少年小説

「おとなも楽しい少年小説」はライフワーク。

書くべき物語がたくさん自分のなかに眠っているのは、

幸福なことだと思います。

あなたも僕も、どこまで人生が続くか、わからないけど、

一度、探偵になって自分の内側を掘り起こしてみましょう。

金の林檎みたいな、思わぬ宝物が出てくるかも。

おとなも楽しい少年少女小説 2タイトル

無料キャンペーン: 2月26日(水)16:59まで実施中。

レビューもお寄せくださいね。

茶トラのネコマタと金の林檎

https://amazon.com/dp/B084HJW6PG

私立探偵の健太は、山荘に住む富豪のネコマタマダムの依頼で、黄金の林檎の探索に。

そこで見つけたものは?人生で大切なものは何か、

探しているあなたに贈る

コミカルでファンタジックな探偵小説。

叔母Q

https://amazon.co.jp/dp/B0CKWZKZJF

叔母の温子はロサンゼルスの下町のアパートで

孤独のうちに死んだ。

リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で

彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、

可愛がってくれた叔母と昭和の家族についての話を

葬儀屋に語る。

おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン「叔母Q」

おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン

2月26日(水)16:59まで実施中。

僕の叔母は生きていれば90歳を出たところ。いま、社会で活躍している30代・40代の女性の祖母にあたる年代です。

多感な少女期に終戦を迎え、日本が戦後、

アメリカの擁護を受けながら、

新たな国家として復興するのと同じ歩みで大人になりました。

その時代、さしたる家柄にも才能にも美貌にも

恵まれていない女性の生き方は、かなり制限されていました。

20代半ばまでに結婚できた人は幸福とされましたが、

その後、自分を殺し、家族に尽くす長い人生が待っています。

一方、かわいいお嫁さんになれなかった人は、

世間から冷遇されるか、憐みや蔑みの目で見られるなかで

生きる道を選ばなくてはなりませんでした。

もちろん、例外はたくさんあって、

注目すべきイケてる女性の活躍は、

マスメディアで紹介されたり、

小説・映画・ドラマなどのモデルにもなったりしています。

しかし、叔母はそんな華やかな舞台に立つこともなく、

ありのまま自由に生きることもなく、

それでも喜びに満ちた人生への憧れ・欲求は人一倍あって、

それを抱えたまま、一生を過ごしたのではないかと思います。

本人の本当の気持ちはわかりませんが、

傍目には残念無念な女の一生。

けれども彼女のような、無数の昭和庶民の女性の、

満たされることのなかった憧れや欲求が、

現代の孫世代の女性らに受け継がれ、

活動力のエネルギーになっているような気がします。

亡くなって早や20年近く経ちますが、

なぜだか彼女は僕の心のどこかに棲み続け、

両親とは違った形で僕の人生を支え続けています。

生きている間に話を聴けなかったので、この作品における事実(と自分で思っている箇所)はせいぜい2~3割。

だから小説として、大部分は想像して書いたのですが、

フィクションの中にも、確かにこの世で生きた、

叔母の記憶を刻み込めたことに満足感を覚えています。

昭和の名もなき女性がどう生きたかの物語をお楽しみください。

探偵小説「茶トラのネコマタと金の林檎」のご紹介

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月26日(水)16:59まで実施中。

都会の片隅でかろうじて生きている、しがない探偵は、

いつも仕事に、カネに飢えている。

けれどもカネのためだけで働くには、

やつも、やつの相棒もお人好し過ぎた。

夢見る女のために奮闘する心やさしき男たちの物語。

あなたの連休のおともに。

若き私立探偵の健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。

山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索だ。

健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れて現場に飛ぶ。

そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、

魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。

健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。

ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、

黒い服の4人組の男たちがこの山にやってきて、

どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。

しかし明らかに彼女の話はおかしい。

これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?

健太と六郎は、その話を信じたふりをして、

山中の雑木林に入ってスコップを振るい、

肉体労働に精を出すことになった。

はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?

それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、

コミカルでファンタジックな探偵小説。

おりべまこと2月の電子書籍無料キャンペーン

2月21日(金)17:00~26日(水)16:59

コミカル探偵小説「茶トラのネコマタと金の林檎」

昭和家族小説「叔母Q」

短編小説2作を無料でご購読いただけます。

寒波が居座る3連休のおともにどうぞ。

茶トラのネコマタと金の林檎

20代半ばで独立起業し、6畳一間のアパートの自分の部屋で探偵事務所を開いた私立探偵・飛田健太(とびた・けんた)。

その健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。

山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索。

健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れ、“なんちゃってホームズ”のいでたちで現場に飛ぶ。

そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。 健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。

ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、黒服・黒メガネの4人組の男たちがこの山にやってきて、どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。

しかし明らかに彼女の話はおかしい。

これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?

健太と六郎は、その話を信じたふりをして、山中の雑木林に入ってスコップを振るい、肉体労働に精を出すことになった。

はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?

それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、コミカルでファンタジックな探偵小説。短編。2万4千字。

叔 母 Q

叔母の温子(ながこ)はロサンゼルスの下町のアパートで孤独のうちに死んだ。

リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、

可愛がってくれた叔母と昭和の家族についての話を葬儀屋に語る。

「わたしも叔母のことが好きでした」

そう口にするとあの口もとのホクロを思い出した。

家族だった彼女は恋人でもあった。

生まれて初めて意識した大人の女だった。

子供だった「わたし」と、

戦後の時代を生きた叔母との記憶の断片をつなぎ合わせた物語。

短編。2万2千字。

「傷だらけの天使」は昭和の天使の物語

「傷だらけの天使」は、

おそらく現在の60代から70代前半の男性の多くが、

ディープにハマったドラマだろう。

1974年10月から75年3月まで半年間、

毎週土曜日、日本テレビで放送された。

主役の小暮修(オサム)は、

表の社会と裏社会とを行き来しつつ、

やばい仕事で荒稼ぎをする「綾部調査事務所」の調査員。

と言えば聞こえはいいが、

実態はチンピラ探偵といったような風体の若い男。

これをショーケンこと萩原健一が演じる。

そしてその弟分であり、仕事の相棒・乾享(アキラ)の役が、

人気ドラマ「相棒」の杉下右京=水谷豊だ。

この半世紀前のドラマが、

AmazonPrimeで配信されているので見ている。

作品紹介は以下の通り。

ビル屋上のペントハウスに住み、

探偵事務所の下働きをする修(萩原健一)と、

彼を「アニキィ!」と慕う亨(水谷豊)。

修の貧乏生活を知る探偵事務所のボス、

貴子(岸田今日子)とその手下、辰巳(岸田森)は、

金をエサに彼らに毎回無茶苦茶な仕事を押しつける。

割に合わないと思いつつも、

がむしゃらな修は命懸けで危険な仕事に飛び込んでいくのだが、

根っからの善人で単細胞なゆえに、

仕事も思わぬ方向へ暴走してしまう。

笑いあり、涙あり、お色気ありで展開するストーリーには、

息をもつかせぬスピード感がみなぎっている。

どうやらコロナの時期から配信していたらしいが、

気が付かなかった。

またハマったらどうしようと思って恐る恐る見たが、

やっぱりハマってしまった。

脚本も演出も撮影も演技もメチャクチャで、

聞き取れないセリフもいっぱいいある。

だけど、やっぱり面白いし、イカしている。

泣いてしまうし、考えさせられる。

そして、「ああ、おれはやっぱり死ぬまで

傷天の世界から抜け出せない」と再認識した。

決してノスタルジーを感じたわけではない。

むしろ逆で、50年たった令和の今見るからこそ、

違った傷天の魅力が見えるのだ。

これについては、とても1回や2回では書けないので、

これからしばらく折に触れて書いていこうと思う。

今日、一つだけ書いておく。

今までこのドラマのタイトルを意識したことがなかったが、

今回、昭和から遠く離れた地点から見ると、

オサムとアキラは、

まんま「傷だらけの天使」なんだなということがわかる。

二人は人間世界に降りてきたエンジェルであり、

あのバカかげんは、

人間世界における天使のふるまいなのだ。

そういう視点で見ていくと、

ハードボイルドともコメディとも昭和残酷物語ともとれる、

この探偵ドラマが、一種のヒューマンファンタジーとして、

新鮮な輝きを帯び始める。

そして、なんで俺はこんな世界で生きているのだろうと、

大いなる疑問にとらわれるのだ。

「なんのこっちゃ?」と思うでしょうが、

また、おいおい書いていきます。

認知症の問題解決にアルバム認知症の問題対応にアルバム効果 心療回想士がつくった「人生まるごと回想アルバム」

東京ビッグサイトで12日から14日まで開催されている

「ギフトショー」に行ってきました。

太田区のブースの一角で「人生まるごと回想アルバム」を

紹介しているのは、株式会社テコデコドリーム研究所です。

アルバム本来の役割を見直す

アルバムに並んだ写真を見て、

過ぎ去りし日々を楽しむというのは、ごくありふれた行為で、

どこの誰でも実践していることのように思えます。

けれども、実はちゃんと写真を整理整頓し、

他者が見ても分かるよう管理できている高齢者はごく少数。

また、それが子供世代との間でコミュニケーションツールとして

活用されている例はさらに少ないようです。

「人生まるごと回想アルバム」は

そうしたアルバムが本来持つ役割を見直し、

可能性を伸ばすことによって生まれた商品です。

医療・介護の分野で注目の「回想法」

このアルバムは回想法で利用するシーンを

想定して作られています。

回想法とは1960年代初期に

アメリカの精神科医が開発したもので、

回想し過去の記憶をよみがえらせることで脳を活性化。

さらにその記憶を他者と共有し、

分かち合うことでより元気を出せるという精神療法です。

ご存じのようにこの10年ほどの間、

超高齢社会の進展に伴って認知症患者が激増。

それによってすでに相続などの分野で

様々な問題も起こっています。

そんな状況のなかで回想法は、認知症に対する予防効果、

あるいは症状の緩和・改善が期待できる非薬物療法として、

医療現場や介護施設、自治体の介護事業、

地域コミュニティーなどにも注目されています。

心療回想士のスタッフが開発

テコデコドリーム研究所ではスタッフ全員が

この回想法の基礎を学び、

心療回想士の資格を取得。

素材として写真を用い、

その写真を編集して作るアルバムに焦点を合わせました。

どうすれば親世代(高齢者)にとって、

より楽しく記憶をよみがえらせるものにできるか、

子供世代・孫世代とのコミュニケーションに

役立つツールにできるかを考えた上で設計し、

他にはないユニークな特徴と機能を持たました。

親子で楽しめるアルバムづくり

最も大きな特徴は、マグネット式アルバムを採用したこと。

家族みんなで閲覧しようという時、

アナログの分厚く重いアルバムを手に取るのは億劫で、

一人一人気軽に回して見るのに適していません。

また、スマホやタブレットのようなデジタル端末の画面上で

写真のデータを見るというスタイルだと、

みんなで見ている、家族で親の人生を共有している、

という感覚が持てません。

1ページずつ取り外しができるマグネット式アルバムは

そうした課題をクリアし、

家族で集まれば、自由に広げてみんなで見ることができ、

ページ追加も簡単にできるといいます。

また、記憶を呼び起こすためには“可視化”が重要。

家の中で目につく場所に写真があると、

ふとしたきっかけで大事なことを思い出したり、

家族への感情が深まることがあります。

通常、アルバムはしまっておくと中身が見えませんが、

ここでもマグネット式の利点を生かし、

お気に入りの写真があるページを

スチール製の壁や冷蔵庫に貼りつけて見ることができます。

また、アルバムそのものを360度開いて

そのままフォトスタンドとして使うこともできるといいます。

子供が親のためのアルバム編集者に

こうした特徴・機能を活かして同社では

「子供世代が高齢の親にためにアルバム編集者なること」

を推奨しています。

フィルムカメラの時代は、撮影後、

現像してプリントしなければ、写真を見られませんでした。

そのため、親世代が保存している写真の量・アルバムの量は

膨大であるケースが多く、

本人が亡くなった後は、(悲しいことではありますが)

そのほとんどを破棄しなくてはならないのが現実です。

それを踏まえて、テコデコのスタッフは、

子供世代が自分で見て貴重だと思える写真、

親のことを知らない子供や縁者の人たちが見ても

楽しめるような写真などを選び出し、

この「人生まるごと回想アルバム」を使って、

世代を超えて共有できるアルバム、

親孝行のツールとなるアルバムを作ってほしいと話していました。

施設のスタッフが心のケアにも手を伸ばせる

また、このアルバムは親が

介護施設で暮らすことになった場合にも

効果を発揮します。

介護施設のスタッフは、

親を「入居者=高齢の人」としか認知できないので、

毎日の食事や排泄の世話など、身体機能面でのケアはしますが、

感情面でのケアは天気のこと・庭の花のことなど

についてしか話せません。

生まれながらの高齢者など一人もおらず、

誰しも何十年という人生の道程、

無数の喜怒哀楽を経験してそこにたどり着くのですが、

スタッフはその一つとして想像するすべがないのです。

そんな時、このアルバムで子供時代や青春時代など、

親の人生のわずかな断片でも知ることができれば

「かわいいですね」「楽しそうですね」など、自然と会話が弾み、

心の介護・感情面のケアにも手を伸ばせるのではないか。

テコデコ研究所ではそうした期待も抱いています。

ちなみに、「回想法」の効果的な会話のポイントとして

「ほめ言葉は過去形にしないで現在形で話す」そうです。

還暦スタッフの第2のスタートアップ

テコデコドリーム研究所は、

もともとキャラクターと音楽コンテンツを

メイン事業とする会社で、

かつては各種アミューズメント施設やイベントなどで

若者や家族連れの人気を集めていましたが、

いずれも家庭の主婦を兼任していた3人のスタッフが

家族の介護に専念するために一時企業活動を休止していました。

その間、代表の池尾里香さんが施設に入居した

独身の叔母の家の整理をした際に、

それまで見たことのなかった若い叔母の

いきいきした姿の写真を大量に発見。

その中から自分の目で選んで一冊にまとめたアルバムを

本人に見せたところ、認知症気味だった叔母が大いに喜び、

互いに思い出を共有できたといいます。

同社の3人は、中小企業振興公社主催の

「事業家チャレンジ道場」で約2年間、

ものづくり・最新のマーケティング技術を勉強する中、

介護経験と回想法を活かした今回の事業を考案しました。

誕生日、母の日、父の日、施設の訪問時、

米寿や喜寿のお祝い事などに、

子から親への真心こもったプレゼントに使ってほしいというのが

彼女らの提案です。

永続的な親孝行の実現をサポート

「人生まるごと回想アルバム」は、

葬儀の遺影や式場の思い出コーナーの写真などに

使えることはもちろん、

その後の法事の場でも集まった人たちに

親の人生を偲んでもらうこと、

また、孫やその後の世代に伝えていく

「ファミリーヒストリー」としても

役立てることができるといいます。

池尾さんと、実の姉である綿井さんは、

両親の法事の席で親戚一堂にこのアルバムを見てもらったところ、

たいへん盛り上がり、皆、新鮮な感動を受けたといいます。

それがまた両親に対する供養に繋がるのでしょう。

これは単にアルバムを販売するビジネスでなく、

アルバムづくりを通して、

永続的な親孝行の実現をサポートする事業

といえるかもしれません。

もしギフトショーに行かれる方は、

ビッグサイト南館にある大田区のブースで、

ぜひ実物を手に取ってみてください。

また、このアルバムのサイトはこちらです。

https://tekodekorecollection.com/

虚と実が融合する映画「八犬伝」

「南総里見八犬伝」は

江戸時代の作家・滝沢馬琴が書いた長編小説。

1814年に始まって、

1842年の完結まで28年かかって世に出された、

世界に誇れる傑作エンタメファンタジーです。

運命に導かれて集まった仲間が

力を合わせて敵と戦うという勧善懲悪パターンは、

神秘的かつ痛快で、この活劇をモチーフにした

コンテンツが200年の間に続々と作られました。

今日の日本のマンガ・アニメ文化の基盤を築く

一要素になったことは、疑いようがありません。

僕の八犬伝との出会いは、

小学生の時に見たNHKの人形劇でしたが、

それ以後も「八犬伝」から

いくつもの映画やマンガが生まれるのを見てきました。

いちばん最近のものは、

昨年秋に劇場公開された映画「八犬伝」でしょう。

僕は見逃していたので、先日、アマプラの配信で視聴。

公開の時は評判はイマイチだったようですが、

とても楽しめました。

虚と実、二つの世界がパラレルで進む構成で、

虚はご存じ、八犬伝の活劇世界です。

原作に忠実なのはいいのですが、

ストーリーの上っ面をサーっと撫でているという感じで、

今一つ物足りないのですが、

それでもやっぱり面白いのは、さすが八犬伝。

名刀・村雨を持つ犬塚信乃、女装の犬坂毛野、

少年剣士の犬江親兵衛などはとてもイケメンで、

画面も派手で美しい。

それに対する実の世界では、

作者・滝沢馬琴と絵師・葛飾北斎、

二人のむさいジジイの対話で進みます。

これに「東海道四谷怪談」の戯作者・鶴屋南北が絡んだりして、

彼らの創作に対する考え方・思いが伝わってきて味わい深く、

このむさいじいさん・おっさんたちから

ああした華麗な物語や絵画が生まれたのが面白い。

まるで現代人のような、滝沢馬琴の家庭の事情

(一人息子がニート状態)も描かれていて、

これも考えさせられます。

いよいよ最終章、物語がクライマックスに差し掛かったところで

馬琴は失明。目が見えなくなり、執筆できなくなります。

「八犬伝」は未完の大作に終わるかと思われたときに、

代筆者として名乗りを上げたのが息子の嫁でした。

この嫁は無学で字もろくに書けない女性なのですが、

義父である馬琴が字を教えながら、二人三脚でがんばり、

わずか8か月で残りを仕上げ、物語を完成させます。

すごく感動的なエピソードですが、

この嫁がどうして馬琴に尽くし、代筆をやろうと思ったのか?

夫を先になくして寂しかったから?

義父のことを好きだったから?

「八犬伝」が好きだったから?

そのあたりがドラマとして描かれていないので、

どうも腑に落ちないのですが、それでも物語は最期を迎え、

馬琴の仕事は成就しました。

そして、まるで最近の

ファンタジー系アニメやマンガのお約束事のように、

戦いで命を落とした犬士たちも生き返るのです。

僕も小説などを書いているので、虚実が融合し、

馬琴と八犬士が遭遇するラストシーンには、

涙を抑えきれませんでした。

不平・不満はありますが、やっぱり八犬伝は面白いし、

創作の舞台裏も描かれたこの映画には、

単なるエンタメを超えた奥深さがあると思います。

「ちょっと死について考えてみたら怖くなかった」ってホント?

思わず聞き返したくなるような、このタイトル。

いやいやいや、やっぱ死ぬのは怖いですよ。

そうなの? じゃあチョット江東区森下までいらっしゃいよ。

ママといっしょに、あなたらしい生と死について考えましょうよ。ってなことを言っちゃうのが、

この本の著者・村田ますみさんです。

森下にあるのは「めめんともり」という、

1年前にオープンした、たぶん日本初の終活スナック。

「カラオケないけどカンオケあります」をキャッチフレーズに、

夜な夜な大人が集まって、

一杯やりながら「生きるとは?」「死ぬとは?」と語り合い、

それぞれの死生観を養っているところです。

「メメント・モリ(Memento Mori)」

=ラテン語で「死を思え」。

年齢にかかわらず、君も僕も明日死んでしまうかもしれない。

その可能性を忘れずに、今を大事にして生きろ。

悔いがないよう、好きなことをやって生きろ。

そんなメッセージとともに、

最近、わりとよく耳にする言葉ではありませんか?

自分はどう生きるのか?=どう死ぬのか?

といった哲学的な思考を、世代を問わず、

みんながいっせいに始めたのかもしれません。

そうした時代の空気から

終活スナック「めめんともり」は生まれたわけですが、

なんと、今月には早くも2号店が沖縄・那覇にオープンしました。村田さんはこの2つの終活スナックのオーナーで、

夜ごとお客さんの話を聞き、

自分の考えをまとめながら、

この本を書いたようです。

内容概略(もくじ)は下記の通り。

第1章 なぜ終活スナック?めめんともり開業のルーツを辿る

第2章 あなたの理想の死は?

第3章 棺桶に入って生まれ変わる!?

第4章 自分らしい最期を大切に

第5章 多様な選択ができることで、死の捉え方がかわる

第6章 自分らしい最期を迎えるために必要なこと

とても楽しく読めるエッセイなので、

ぜひ手に取ってみてください。

2月27日発売予定です。

ちなみに村田ますみさんは、

日本における海洋散骨のパイオニアでもあります。

以前、僕がテレビの情報番組の仕事に携わっていたころ、

多くの女性が「夫の家のお墓に入りたくない」

という声を上げ始めていました。

それから30年あまりがたち、娘世代になると、

こうした従来の葬儀供養のあり方に異を唱える

女性がますます増えています。

そして、前の世代と違うのは、

彼女らは単に不平を言うだけでなく、

勇気をもって自ら行動し、

これまでの葬儀供養にまつわる

常識・社会通念を変えようとしています。

村田さんもその一人で、

彼女の言動に共感した多くのフォロワー事業者が現れ、

あれよあれよという間に、海洋散骨は、

すっかり葬送の選択肢の一つになった感があります。

時代が変われば、生き方も、死に方も、葬送も変わる。

終活スナック開業の背景から、

理想の最期について考えるヒント、

入棺体験を通じた「生まれ変わり」のプロセス、

そして、終活の実践的なアドバイスまで、

いつか死を迎えるあなたや僕に向けて語りかけてきます。

死は恐れるものではなく、生き方を見つめ直すもの。

でも、ホントに怖くないですか、村田さん?

つまらない大人にならない

自分の中で特にヒーロー視する人物はいませんが、

佐野元春さんだけには注目しています。

かつて「つまらない大人にはなりたくない」

と歌っていた佐野元春ももう70に近い齢。

口だけでなく、本当につまらない大人にならなかった。

齢をとれば取るほどカッコよくなっていることは、

コヨーテバンドを率いて演奏する

彼の姿を見れば、誰もが認めるところです。

現代を生きる人間として、ある種の理想的。

He has aged badly.

座標となる「ポーラスター」です。

その佐野元春が、昨年はコヨーテとともに

「ヤングブラッズ」を、

今年は「ガラスのジェネレーション」をリメイク。

どちらも元気の出るご機嫌なロックナンバーでしたが、

いまの彼が歌うと、少し切なさを帯びた、

とても深みのある歌に聴こえてきます。

ここでニューバージョンを作ったのは、

オールドファンへのサービスなのか?

若い世代へメッセージを送ろうとしているのか?

いや、もしかしたら同世代のシニアたちに、

もう一度、「荒ぶる胸の思いをよみがえらせろ」

「つまらない大人になるな」と

鼓舞しようとしているのかもしれません。

個人的には自身のニューヨーク体験を

サウンド化した「ヴィジターズ」(1984年)が好きなので、

あのアルバムの曲をリメイクしてほしいと思っています。

特に40年前、日本人として初めてヒップホップを導入した

「コンプリケーション・シェイクダウン」。

あのクールな傑作を、

新しい歌詞で再現してくれるとうれしい。

♪フィジカルなダンス メンタルなダンス

システムの中のディスコティック

というサビの歌詞は、40年前よりむしろ現代こそ響く言葉。

佐野元春の歌を聴くと、僕もまだまだこれからだ、

時代の流れに抗って生き続けるべきだと思うのです。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月3日(月)16:59まで

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

きらめく都会や死の国を旅する「星の王子さま」

小さな劇場の何もない舞台は、想像力が刺激される、

自由で可能性に満ちた空間です。

今日はここで「星の王子さま」の舞台を見ました。

原作はもちろん、サン・テグジュペリの童話。

壁面全体にしわをつけたベージュの模造紙を張り付け、

あの物語の舞台になる砂漠のイメージを表現しています。

内容は原作をなぞるものではなく、

生演奏やダンスが随所に交じる、

音楽劇風・イメージコラージュ風の構成。

前半は、王様、実業家、のんべえ、点灯夫など、

へんな大人がいる星をめぐる旅など、

原作に出てくるエピソードを仮面劇で見せたり、

後半は王子様とキツネがともに

パリと東京を合わせたような、

きらびやかな都会の街を探索したり、

地下にある死の国をめぐり歩く

オリジナルのエピソードを取り入れたりと、

自由自在な展開で、不思議な世界に引き込まれました。

王子様役の女性はクラシックバレエの心得があるようで、

随所で王子の心情をダンスで表現します。

彼女のビジュアルは、絵本のイラストそっくりでありながら、

不思議なエロシティズムと、

物語全体を包む切なさ・寂しさが感じられて魅力的でした。

上演したのは、

カミさんの仕事仲間である鍼灸師の奥さんが主宰する

「クリスタルレイク」というグループ。

この奥さんというのは、もともと新劇俳優で、

劇団新人会のメンバーだった人だそうです。

大ベテランですが、キツネ役として登場した

彼女の動きはキレがよく、

せりふ回しもクリアで「生涯現役」を感じさせました。

僕たちはこうした小劇場演劇に感化された世代ですが、

昨今の舞台演劇は、

やる側も見る側もシニア世代のものになりつつあるようです。

これも時代の趨勢なのでしょうが、

若い人たちにも、こうした変幻自在の小さな空間で描かれる

リアルでアナログな演劇の空気を、

若い人たちにも、ぜひ体験してほしいと思います。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月3日(月)16:59まで

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

愛妻の日:伴侶ネグレストにならないために

今日、1月31日は「愛妻の日」です。

「日本愛妻家協会」なる団体が

1(アイ)・31(サイ)という、

かなり苦しい語呂合わせから生み出した記念日です。

これをネタにした

「愛妻家・愛夫家は人生の成功者?」という

エッセイを2年前に書きました。

拙著「昨夜よりもっといい夢を見る方法」の

最初に採録しています。

人生の成功と言えば、大金を稼いで大金持ちとか、

仕事で大活躍とか、有名になったとか、

たくさんの人に認められたとか、

社会的に高い地位に就いたとか、

通常語られるのはそうしたことです。

若い時代には、おそらくそこに

「恋愛の成就」「結婚」というものも

含まれると思います。

しかし、これはいったん手にして齢を取ると、

かつての輝きを失って色あせてしまうことが多いようです。

そして進行すると、妻ネグレスト、夫ネグレストになります。

それでも互いの利害のためにするずる関係を続けるのは、

人生全体から見ると、

離婚より始末が悪いことになりかねません。

最近は投資ばやりですが、

このエッセイで書いたのは、

いつまでも妻を愛せる、夫を愛せることは、

人生において、最大のリターンが見込める、

最高の投資ではないか―ーということです。

器用でどんな仕事も楽々こなせる人と、

不器用で何をやっても下手な人とがいるように、

モテモテなのに、誰ともうまく関係が結べない人と、

モテないけど、苦もなくよい恋愛・結婚関係を

結べる人とがいるようです。

異性としての魅力に加え、人間性、相性、

運・タイミングなど、多様な要素が絡むので難しいのですが、

最近の若い衆は自分のライフプランにこだわりすぎたり、

周囲の情報に振り回されすぎではないかと思います。

恋愛・結婚こそ、人生最大の勘どころ。

ひとの意見やアドバイスを取り入れるのが

全部ダメとは言いませんが、

あくまで自分の直観力を信じて、

相手とともに迎える未来を想像しながら

挑むべきではないでしょうか。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月3日(月)16:59まで

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

「昨夜よりもっといい夢を見る方法」無料キャンペーン

あなたの心にゆらぎを送り、

あなたの人生をほんのり照らす。

「生きる」をテーマにした

おりべまことエッセイ第6集。

本日より2月3日(月)16:59まで

無料キャンぺーン実施中!

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。

そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」

2022年9月から23年末のなかから抜粋。

もくじ

・愛妻家・愛夫家は人生の成功者?

・「芝浜」と女落語家

・名古屋の母と母校の話

・入学祝いはやっぱり桜

・百年生きるホモサピの世界はこれから

・リンゼイ・ケンプのダンスの記憶

・これからどうやって旅に出るか?

・自分の未来、世界の未来、子どもの未来

・母の日・父の日に感謝のプレゼントなんかいらない

・ときにはダンゴより花

・4630万円の振り込み

・なぜ宝くじに当たるとほとんどの人が破産するのか?

・井上ひさしと笑いについて

・人生は長くて短い

・「南の島でのんびり」なんてFIREしなくてもすぐできる

・潮騒の音楽を楽しむための海

・アナログマジックの残暑お見舞いとデジタル発信の効用

・いい夢を見る方法

・なぜ30年前のトレンディードラマには お彼岸が出てこなかったのか?

・親より先に死んではいけません

・余命7年で行こう

・女じゃなくなる恐怖

・おとなの言うことなんか聞かなくても 人生、春は来る。

・おすすめ本「なんで家族を続けるの?」

・こっそりカメ走

・人生は地中に埋もれた化石のようなもの

・アーカイブ世代のクロニクル研究

・なぜ名古屋人は福井・鯖江産の純金製メガネを買うのか?

・ロンドンライフと労働・カネ・芸術の話

・9月15日はロージンの日?

・お祭リベンジ

・同窓会の話

・地球の重力に逆らうべからず

・地球家族の「争族」を辞めさせるための宇宙人待望論

・京都で考えた観光立国ニッポンの生き方

・美しきニューヨークのカレンダー

生きるとは死ぬまで幻想を抱き続けること

認知症の義母は、夫(義父)の遺影を見ると、

いつも「この人だれ?」ときいてきます。

何十年も夫婦としていっしょに暮らしてきたのに、

まったく覚えていないのです。

ある仕事で人生相談の相談文を頼まれたので、

このことをネタにして女性(娘)の悩みを書いてみました。

「あんなに仲の良い夫婦だったのに、

父のことをすっからかんに忘れてしまった母が

憎いやら、悲しいやら、やるせないやら・・・」

と、えんえん自分の心情を吐露し、

「結局、愛し合うってどういうことなのでしょう?

どうして人と人とは愛し合うのでしょうか?」

と、相談者に問いかける文章です。

20世紀・21世紀生きる僕たちは、

生まれてから、テレビ、映画、マンガ、小説、ゲームなど、

毎日いろいろなコンテンツに触れているので、

「永遠の愛」とか「不滅の絆」なんて

ドラマチックなものを信じてしまいがちです。

しかし、実はそれは作られたもので、

人間の真実の姿とは

かけ離れたものではないかと思うのです。

すっかり子供みたいになってしまった

義母の相手をしていると、つくづくそう感じます。

結局、寒くもなく暑くもない、

適度に衛生的で快適な環境に身を置いて、

毎日うまいものを食べて、

面倒を見てくれる誰かがそばにいれば、万事OK。

幸福に、満ち足りて眠りに落ちる。

それが人間の本質なのだと、

義母には教えてもらっているようです。

けれどもみんながそんな本質的な部分だけで生きていたら、

人間の社会生活はままなりません。

というか、そもそも人間社会というもの

が成り立たなくなります。

僕たちには、愛とか夢とか自由とか理想とか、

そういう美しい幻想が必要です。

それは個人的なものでなく、

むしろ社会的な要求です。

生きるとは、ひとりひとりが

死ぬまでそうした幻想を抱き続けること。

僕も願わくば、最期までそうありたいので、

そのために毎日、

こうしていろいろな

文章をこねくりまわしているような気がします。

電子書籍無料キャンペーン

1月30日(木)17:00~2月3日(月)16:59

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」2022年9月から23年末のなかから抜粋。

「まちがった万能感」は捨てられない

10時間超のフジテレビの会見。

全部見ていたわけではありませんが、

僕にとっては遠藤副会長の

「間違った万能感を植え付けられた」

という言葉がとても印象に残りました。

昨日、壇上に上がって記者会見を行った役員は、

フジテレビ黄金時代をつくり上げた

ディレクター、プロデューサーの皆さんです。

35年ほど前、僕はADやリサーチャーをやっていて、

テレビ番組の制作現場にも少し携わっていましたが、

当時は「フジテレビの仕事に携わっている」というだけで

誇らしいこと、優越感を持てることでした。

彼らはいわば業界人のリスペクトを集める敏腕クリエイター、

まさに万能神だったのです。

それがあんなさらし者にされるとは・・・。

昨日の記者会見は、

輝いていたテレビ界の落日を見るかのようでした。

そして同時に、ひどい矛盾も感じました。

これだけみんながカネ、カネ、カネと言っている

世の中でありながら、

「カネもうけより人権が大事」??

どんな業界の会社にもそれが求められているというのです。

でも、本当にそれが実現されている日本の会社は、

フジテレビに限らず、まだほとんどないでしょう。

昭和末期から平成前期、

「カネもうけより人権が大事」なんて言おうものなら

笑いものにされました。

「大事にしてほしけりゃ、面白いもの、

ウケるものを作ってみろ」

そういうなかで勝ちあがってきたのが、あの役員さんたちです。

変わろうにも変われるはずがありません。

新刊の「昨夜よりもっといい夢を見る方法」には

「なぜ30年前のトレンディードラマには

お彼岸が出てこなかったのか?」

という一編があります。

まだあの時代を懐かしがっています。

残念ながら、僕もフジテレビの役員さんたち同様、

あの時代の残像に支配され、

まだ頭がちゃんとアップデートされていないようです。

過去を清算し、頭をクリーンアップするためにも、

この際、しばらくの間、

彼らが作ったフジテレビ黄金時代の番組を

地上波で一挙に放送してみてはどうでしょう?

出演者の権利問題もあるので、可能な分だけですが。

人が変わるのは、とても難しい。

人が集まって作る組織が変わるのは、さらに難しい。

フジテレビだけじゃありません。

どこの会社も明日は我が身です。

電子書籍無料キャンペーン

1月30日(木)17:00~2月3日(月)16:59

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」2022年9月から23年末のなかから抜粋。

映画「怪物」と脚本家の来歴、フジテレビのドラマについて

是枝裕和監督の映画「怪物」を見た。

息子を愛するシングルマザー、

生徒思いのまじめな小学校教師、

そして無邪気な子どもたちが送る平穏な日常。

それがある小さな事件がきっかけでガラガラと崩れる。

その背後にいるのは、正体不明の怪物。

ひとことで言えば、

タイトルの「怪物」とは誰か?何か?を追究する物語だ。

それは親なのか? 教師なのか?

学校という組織なのか?

それとも子供たちなのか?

いったい何なのか?

前半は学校と家、地域を舞台とした、

リアルでドキドキするサスペンス。

そして後半からクライマックスは、

それが一種のファンタジーにまで昇華する。

還暦を超えても全く衰えを感じさせない

是枝監督のクリエイティビティに舌を巻く。

音楽は最晩年の坂本龍一。

坂本龍一と言われなければ、

わからないくらい主張は少ないが、

随所でとてもいい味を出している。

そして脚本は坂元裕二。

いまや日本を代表する脚本家だが、

彼は1987年に初めて行われた

「フジテレビヤングシナリオ大賞」の受賞者。

つまり、フジテレビが発掘した才能だ。

1991年の、あのフジ・トレンディドラマの代表作

「東京ラブストーリー」の脚本を手掛けた人でもある。

坂元氏はその後、テレビ業界が嫌になり、

一時的にテレビドラマの脚本を書かなかったこともあり、

最近はもうプロフィールにも

「東京ラブストーリー」については触れられていない。

そんな大昔のことなど持ち出す必要もなく、

クオリティの高い作品をコンスタントに手がけ、

充実した活動を展開しているからだろう。

この作品は、第76回カンヌ国際映画祭の

コンペティション部門で脚本賞も受賞している。

そんな坂元氏を輩出した1990年代のフジテレビは、

恋愛を中心としたトレンディから

先鋭的なサイコサスペンスまで、

ドラマの制作能力がとても高く、

TBSと競い合うように傑作・問題作を次々と放送していた。

それはもうすっかり過去の話だが、

そうしたコンテンツ制作の資産は残っているはずだ。

サザエさんや、ちびまる子ちゃんや、

ガチャピン&ムックもいる。

このままダメになるのは、あまりに惜しい。

けれども再出発のためには今いる、

過去の栄光に浴した経営陣営陣ではダメなことは明らか。

なんとか改革して、また優れたコンテンツ、

動画配信をしてほしいと願う。

フジテレビの話に傾いてしまったが、

是枝映画「怪物」はほんとに傑作。

カンヌで認められた、なんて話はどうでもいいので、

ぜひ、このドラマの奥に潜む怪物を

自分の目で発見してほしい。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。