- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- 世界のEndingWatch

- 基本料金表

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年8月

- 2019年9月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- 2021年8月

- 2021年9月

- 2021年10月

- 2021年11月

- 2021年12月

- 新規ページ

- お問い合わせ

- 新規ページ

- --

- 新規ページ

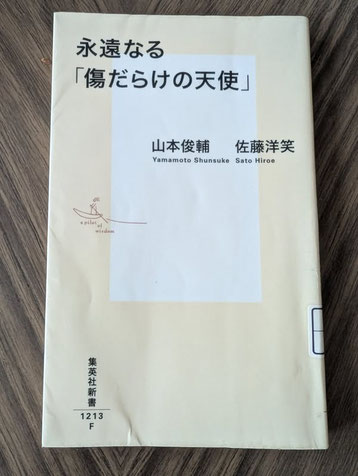

「永遠なる『傷だらけの天使』を読む

本放送から50年を経たショーケン(萩原健一)主演の

探偵ドラマ「傷だらけの天使」。

僕らのように、リアルタイムで出会った世代にとって、

このドラマは、いわばビートルズのような、

シンボルカルチャー的存在だが、

新たな世代のファンもけっこういるらしい。

その「傷だらけの天使」について解説した本が1年前、

2024年1月に出版されていた。

●貴重な資料集

制作の舞台裏、さまざまなエピソードについて書かれており、

関係者の貴重な証言が盛りだくさん――

と言いたいところだが、もう50年も前のドラマなので、

関係者の多くはもうこの世にいない。

それでも、主演の萩原健一の自伝「ショーケン」のなかで、

彼が「傷天」について語ったコメントを取り上げ、

その裏を取る形で、当時、制作現場に携わったスタッフ

(のなかでまだ健在な人たち)に取材。

どのようにこの名作ドラマが作られたのか、

丹念に探究しており、当時の現場の記憶の証言集・

貴重な資料集として読める。

●当時の名監督らが参戦

1970年代半ばは、まだテレビドラマは

映画より格下と見られていた時代だが、

「傷天」には、深作欣二や恩地日出夫など、

映画の世界で名をはせていた名監督らが参戦。

テレビドラマでありながら、

映画としてのヤバさを前面に打ち出した、

「テレビ映画」という新しいジャンルを開拓した。

そうした挑戦的で、冒険心に富んだ企画ゆえに、

テレビをばかにしていた映画通からも

リスペクトされていた作品なのである。

主演のショーケン自身も企画段階から携わっており、

ここでは、そのあたりの開発ストーリーと、

監督、脚本家、プロデューサーらが、

この企画にいかに情熱を注いでいたかなど、

スタッフにまつわるエピソードが詳しく書かれており、

とても読みごたえがある。

そうしたスタッフの意気込みをフルに反映した、

スタート時の数本には、カオスのような熱気が込められており、

コミカルでありながら、戦後の影を引きづった、

ダークで意味深な社会背景、

若者の夢を描く反面、現実の残酷さを刃物のようにつきつける、

独特のトーンがあって、すごく面白い。

また、同じく開始初期はやたらとセクシーシーンが多いのだが、

監督らがいかにゲスト女優をあおって脱がせたかなど、

今なら完全にセクハラ・パワハラで、

レッドカードとなるエピソードもいろいろ書かれている。

とはいえ、テレビに似つかしくない、

先進的すぎるつくりが災いして、

また、セクシーシーン、暴力シーンが

テレビサイズではヤバすぎて、

視聴者からひんしゅくを買ったため、

ショーケン人気に乗じた割には視聴率は伸びず、

本放送時の評判はさんざんだったようだ。

さらに深作監督らが撮った最初の7本くらいで

予算をかなり使ってしまい、

途中から路線を変更せざるを得なくなってしまった。

しかし、それが弟分アキラ(水谷豊)の存在感を

クローズアップすることにつながり、

このドラマの最大の魅力となる、

オサムとアキラのコンビネーションによる

独特のノリが生まれたのだと思う。

伝説の最終回・衝撃のラストはどう生まれたのか?

ただ、残念なのは、

あの伝説の最終回に関する記述が少ないことだ。

最終回「祭りのあとにさすらいの日々を」の脚本を書いたのは、

メインライターだった市川森一。

市川はオサムとアキラのキャラクターや、

物語の設定を作り、全26話のうち、7話を手掛けた。

(この本の中では、そのあたりの経緯もちゃんと紹介している)

僕は手元にその市川が1983年に出した

脚本集「傷だらけの天使」(大和書房刊)を持っているが、

最終回のラストシーンは、どしゃ降りの雨の中、

死んだアキラを背負って、

ペントハウスの階段を下りてきたオサムが、

「まだ墓場にゃいかねえぞ!」と叫ぶところで終わっている。

それがどこでどうやって、アキラの遺体をリヤカーに乗せて夢の島

(当時は、現在の整備された街からは想像もできない、

大都会・東京の巨大なゴミ捨て場)に棄てて、

いずこともなく去ってゆく――という、

僕らの胸に一生のトラウマを残す、あの、苦く切ない、

衝撃的な幕切れに変ったのか、

そこを丹念に掘り返してほしかった。

最終回の撮影現場を語れる萩原健一も、

工藤栄一監督も鬼籍に入ってしまったが、

まだ一人、重要人物が現役バリバリで活躍している。

アキラ役の水谷豊だ。

アキラ:水谷豊の不在

この本には水谷豊の証言がないのも、大きな穴に思える。

著者もメインキャストのなかで唯一健在の彼に対して、

当然、アプローチはしたと思うが、

取材を拒まれたのかもしれない。

聞くところによると、水谷は「傷天」については

ほとんど語りたがらないという。

アキラ役が嫌いだったとも聞く。

しかし、それは嘘だろう。

彼はクレバーな人なので、いまだに多くの人が「傷天」を、

アキラを愛していることを知っている。

いまだにアキラこそ、

水谷のベストパフォーマンスという人も少なくない。

彼としてはその後、役者として生きていくために

アキラの幻影を振り払う必要があり、

あえて「傷天」について語ることを封印したのだと思う。

けれども、あの野良犬のような惨めなアキラの死から、

その後、半世紀にわたって、ドラマ・映画で大活躍する名優・

水谷豊が誕生したのは間違いない事実。

彼があの役を愛していないわけはない。

改めて「傷天」を通して見ると、

アキラという一見とぼけた少年のようなキャラクターの奥深さ、

それを見事に表現し、独自のものにした

水谷豊の芸達者ぶりに舌を巻く。

それについてはまた、別の機会に書いていきたいと思う。

なぜ今、まだ「傷天」なのか?

もう一つだけ不満を言わせてもらうと、本の紹介文のなかで、

「なぜ『傷だらけの天使』は、

いまだわたしたちの心に残り続けるのか、

その理由と価値を問う。」

とあるのだが、これに匹敵する著者の考察は、

まとまった形で綴られておらず、

肩透かしされた思い、物足りなさを感じる。

それとも、今回はあくまで資料集・証言集の域でとどめて、

考察はまた別の機会で、ということなのだろうか?

それならそれで楽しみだが、

いい機会なので、僕も自分でも一丁考察して、

自分なりの「傷だらけの天使」の本を

書いてみようかと思っている。

かさこ交流会で感じた「人生後半の奮闘」

一昨日、横浜・鶴見で開かれた

かさこさん主催の交流会に行きました。

カメラマン・ライター・Kindle作家のかさこさんは、

ネット発信のエキスパートであり、

ネット集客などの課題に悩む

個人事業主のアドバイザーでもあります。

世の中にはたくさんのフォロワーを集める、

インフルエンサーと呼ばれる発信者がいますが、

そのなかでもかさこさんは、

最も信頼できる発信者の一人だと思っています。

交流会に集まったなかでは、自分を含め、

人生後半を奮闘する人たち、

アラカンや還暦超えてがんばる人たちがたくさんいました。

もちろん、みんな、いろいろトライして結果を出したい、

好きなことをやって稼ぎたい、食っていきたいわけだけど、

こうして自分で仕事を始めて、

ジタバタやっていること自体が、

いいね、すごいなと思うのです。

僕の両親や、認知症になってしまった義母(90)の世代は、

敗戦によってペッシャンコになってしまった日本を復興させ、

豊かな社会を築くことを共通目標としていました。

しかし、僕の世代になると、両親らのような

誰もが共有できる目標は、もはやありません。

それに代わって、僕たちひとりひとりが、

生きる目標や生きがいを

設定しなければならない状況が訪れています。

何らかの形でその設定ができないと、

人生において幸福感を得るのは難しい。

経済的に食えないと生きていけないし、

経済や仕事や情報の奴隷になって、

精神が壊れても生きられない。

「人生百年」と謳われる未知の世界は、

豊かで便利で情報がいっぱいあるにも関わらず、

どうにも未来に希望を見出しにくく、不安があふれる世界です。

ここでは還暦は、

かつてのような定年退職後の余生ではなく、

新しく生き始める年代、と同時に、

人生の終わりも考えなきゃいけない、

かなり複雑な年代といえるかもしれません。

そう簡単に「逃げ切り」はできません。

いろんな面白い人と会って、そんなことを考えました。

みんな、今までも十分がんばってきたかもしれないが、

まだまだがんばろう。

AI・ロボットが“理想的・人間的な認知症介護”を実現する

AIと認知症を結び付けて考えたことがある。

正確にはAIでなくてロボットだ。

施設で暮らす老人の気持ちを、ロボットの介護士が汲み取り、

ルールを破って、彼の脱走を幇助してしまう。

若い頃にそんなストーリーを思いつき、

ドラマのシナリオや小説に書いた。

どれだけAIやロボットが社会に普及しても、

介護の分野はあくまで人間にしかできない仕事。

そう考える人、そう願う人、

そうでなくてはいけないと考える人は多いと思うが、

昨今のAIの進化状況を見ていると、

あながちそうでないかもと思えてくる。

もしかしたらAIやロボットに任せてしまったほうが、

いろいろな面でうまくいくのではないか。

認知症の義母は、ふだんは穏やかでにこやか。

人当たりもよく、ぜんぜん知らない人でも、

道ですれ違うとあいさつを交わす。

ある意味、社交性に富んでいるのだが、

最近、僕たちやデイサービスのスタッフなど、

ケアする相手を手こずらせる問題行動が、だんだん増えてきた。

もともとへそを曲げると頑固になるところがあるのだが、

特に昨年夏に肺炎っぽくなって1週間あまり入院した後は、

子供の「いやいや」みたいなことを頻繁に起こすようになった。

歯を磨かない、爪を切らせない、お風呂に入らない、

薬を飲まない、検温させない、送迎の車から降りない・・・

そういう時にふと考えるのは、

これがケアする相手が、僕たち人間でなくロボットだったら、

こんなに強く拒否するだろうか?

諦めてもっと素直に従うのではないかと思うのだ。

その人の個人データを取り込んで、パーソナリティを把握すれば、

ロボットのほうがもっと優しく、

うまく対処できるのではないかという気がしている。

(もちろんセキュリティ上の問題、倫理上の問題はあるが)

なぜなら比較した場合、機械より人間のほうがリスクが大きい。

少なくとも機械は、人間のように、

互いに嫌悪や憎悪を抱いたり、

ケアする相手に虐待や差別をすることがあったり、

暴言を吐き、暴力をふるったりして、

肉体・精神を痛めつけるようなことはしないだろう。

患者のほうも慣れてしまえば、

むしろ機械のほうがいいと思うかもしれない。

人間のケアラーだったら拒絶する夢想・妄想にも、

機械はうまく合わせて対応してくれる可能性が高い。

また、いっしょに暮らす家族も

苦しい思い・悲しい思いをせず、ストレスを減らせる。

実際、アメリカでは終活相談を、

人間ではなくAIとしたいという人が増えているらしい。

なぜなら、AIは人種や社会的身分、

経済状態などで相手を差別することなく、

平等に扱ってくれるからだという。

「AIのほうが人間よりも人間的

」という逆転現象も起こりうるのだ。

というか、部分的にはもう起こっているといえそうだ。

ちょっと前なら「おまえはSFの見過ぎ・読み過ぎ」と

鼻で笑われていたことが、

この数年のうちに実現するのかもしれない。

AI・ロボット関連の技術にまつわる常識も、

人間の寿命やライフスタイルに関する常識も、

毎日、劇的に変わり続けている。

義母の場合、前兆として、

ちょっと高齢者うつっぽい時期があったようで、

そこから数えると、認知症歴はかれこれ20年。

世の中の標準値では、今のところ、

認知症患者の余命は発症後5~12年となっているので、

それはもうはるかに超えている。

今後、義母のように認知症を患いながら、

長く生きる人は、ますます増えてくるだろう。

認知症の人たちと一緒に生きる社会、

それなりに寄り添える社会をつくっていくためには、

AI・ロボット関連の技術はきっと必要不可欠になるだろう。

彼らのサポートを借りずに、

人間らしさも保てないし、

人間の尊厳は成り立たない。

そんな時代がもう来ているのではないか。

人間と機械が競い合ったり、対抗したりする時代は、

じつはもう終わっているのかもしれない。

3月24日(月)16:59まで無料キャンペーン実施中。

残り1日。まだ間に合います。

ぜひ、この機会にお手持ちのデバイスに入れてください。

読むのはあとからでもOKですよ。

おりべまこと電子書籍:3月の無料キャンペーン開催

本日3月19日(水)17:00~24日(月)16:59 6日間

2019年6月に義母を引き取り、いっしょに暮らすようになった。

以来、認知症が僕のライフワーク(?)になった。

彼女は少なくとも認知症15年選手。

彼女に寄り添おうとすると、

日常生活が容易に非日常の世界にすり替わる。

こうしたケアも一つの人生経験。

ということで日々の格闘の様子を時折ブログに書いている。

エッセイ集はそれをまとめたもの。

それと同時に認知症をネタにした小説も書くようになった。

こんな風に言うと怒られるかもしれないが、

認知症は面白い。

失礼があってはいけないが、

もっと面白がって、いっしょに泣いたり、笑ったり、

怒ったりしていい。

どちらも第2弾を準備中ですが、

ぜひ、あなたもこの2冊で認知症の世界を冒険してください。

認知症のおかあさんといっしょ

認知症の義母との暮らしを楽しくつづる介護エッセイ

認知症を知り、認知症から人生を考え、人間を学ぶ。

ざしきわらしに勇気の歌を

ロボット介護士に支えられて余生を送っている

認知症の寅平じいさん。

彼がある日、林の中を散歩していると不思議な子どもに出逢う。

その子を追って木の穴に潜り込むと、

奥には妖怪の国が広がっていた。

認知症×ロボット介護士×妖怪戦争の近未来ファンタジー小説。

おりべまこと電子書籍:3月の無料キャンペーン予告!

明日3月19日(水)17:00~24日(月)16:59 6日間

認知症のおかあさんといっしょ

認知症の義母との暮らしを楽しくつづる介護エッセイ

「いいの、手なんか握って?」

「だって手をつながないと危ないよ」

「いいの本当に? 奥さんはいらっしゃるの?」

「はい、いますけど(あなたの娘ですよ)」

「わあ、どうしよう? 奥さん、怒らないかしら?」

「だいじょうぶです。公認ですから」

「わあ、うれしい。こうしたこと一生忘れないわ」

「喜んでもらえて何よりです」

そんな対話から始まった義母の介護の日々を綴った面白エッセイ。

認知症を知り、認知症から人生を考え、人間を学ぶ。

ざしきわらしに勇気の歌を

認知症×ロボット介護士×妖怪の近未来ファンタジー小説

ロボット介護士に支えられて余生を送っている

認知症の寅平じいさん。

彼がある日、林の中を散歩していると不思議な子どもに出逢う。 その子を追って木の穴に潜り込むと、

奥には妖怪の国が広がっていた。

子どもの正体はざしきわらし。

ざしきわらしは最強の妖怪“むりかべ”の脅威から

人間を守るために闘うので、応援してほしいと寅平に頼む。

寅平はこれぞ自分のミッションと思い、

闘うざしきわらしのために勇気の出る歌を歌う。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。